Ширина обочины для 3 категории. Проектирование временных дорог на стройгенплане

n1.doc

Рис. 37. Радиусы поворота и габаритная ширина автомобиля с прицепом:Г - внутренний радиус поворота автомобиля; К - расстояние от центра поворота до крайней передней точки автомобиля; Гв - внутренний радиус поворота прицепа;

Кк - радиус качения левого переднего колеса автомобиля;

К - «коридор» автомобиля на повороте

В случаях, когда имеется информация о направлении движения транспортных средств перед происшествием, целесообразно осмотреть их путь, начиная с точки, откуда водитель мог обнаружить опасность, и заканчивая в точке столкновения, наезда или опрокидывания.

10.5. Методика составления схемы

Протокол осмотра места ДТП в обязательном порядке иллюстрируется одной или несколькими схемами,

представляющими собой горизонтальную, вертикальную проекцию или объемное графическое изображение обстановки места происшествия. Схемы выполняются в масштабе на бумаге с миллиметровой сеткой.Размеры и форма схем не ограничиваются,

поскольку границы происшествия могут иметь сложную конфигурацию. Поэтому при отсутствии бумаги подходящего формата вполне допустима склейка нескольких стандартных бланков схемы, каждый из которых в данном случае подписывается участниками происшествия, понятыми и лицами, участвовавшими в осмотре. Как правило, на схеме отражают горизонтальную проекцию или план места ДТП.

Если же происшествие произошло на пересеченной или имеющей сложный профиль местности, то схема дополняется вертикальными проекциями

(видами сбоку) или аксонометрическими проекциями

(объемными изображениями). Рассмотрим основные принципы составления схемы.

После определения расчетной скорости большинство геометрических характеристик будут рассчитываться на основе этой скорости. В таблице 2 приведены значения ориентировочных скоростей, которые должны быть приняты для разных классов проектов. Таблица 2: Расчетные скорости или направляющая скорость.

Местным условиям может потребоваться установка скорости ниже, чем расчетная скорость, называемая рабочей скоростью. Таким образом, скорость работы определяется как максимальная скорость, разрешенная для транспортных средств, без достижения расчетной скорости, установленной местными условиями. Скорость работы используется в исследованиях мощности и уровне обслуживания дорожки.

Предположим, нам требуется зафиксировать положение какой-либо точки А на плане. Для этого необходимо выбрать оси прямоугольных координат на заданной плоскости и измерить проекции точки А на эти координатные оси либо одну из проекций и угол, образованный одной из координатных осей и лучом, проходящим через данную точку и начало координат(см.рис.38).

Конструктивное транспортное средство является теоретическим носителем определенной категории, физические и эксплуатационные характеристики которого представляют собой оболочку характеристик большинства транспортных средств в этой категории. Эти характеристики определяют несколько аспектов геометрического размера дорожки, например.

Допустимая высота для транспортных средств влияет на вертикальный датчик. Выбор конструкторского автомобиля должен учитывать состав трафика, который использует или будет использовать шоссе, полученное из подсчета трафика или прогнозов, которые учитывают будущее развитие региона. Существует четыре основные группы проектных транспортных средств, которые должны быть приняты в зависимости от преобладающих характеристик движения. Они охватывают обычные грузовые автомобили и автобусы, обычно 2-осные и 6-колесные.

Рис. 38. Фиксирование точки А на плане

Обычно для нанесения точек на схему используется первый из указанных способов, поскольку он не требует измерения углов. Для отражения на схеме положения объектов, имеющих определенную длину и ширину (палки, бруски, металлические прутки, валы и т. п.), достаточно указать величину трех проекций их крайних точек (см. рис. 39).

В таблице 3 приведены основные основные размеры рекомендованных конструкционных транспортных средств для использования в геометрических рисунках автомобильных дорог в Бразилии. Таблица 3: Основные размеры проектных транспортных средств. Это автомобиль, который может с гордостью носить маркировку бездорожья. Действительно, за исключением больших пикапов и нескольких других внедорожных транспортных средств является одним из последних построен на жесткой опорной раме. Это удерживает колеса даже при больших неравенствах местности и обеспечивает тягу.

Рис. 39. Фиксирование положения отрезка АВ на плане

Объекты, обладающие конструкционной жесткостью и определенной шириной (автомобили, автомобильные прицепы и другие ТС, детали и узлы к ним, дорожных указатели, дорожная разметка и т. п.), фиксируются аналогичным образом (см. рис. 40).

Высота зазора составляет не менее 190 мм. Ключом к превосходным возможностям рельефа является, в основном, малые размеры и большие углы захода на посадку. Для внедорожного вождения важно иметь большой ремень безопасности, который позволяет без проблем маневрировать даже в ограниченном пространстве. У Джимни есть поворот тропы всего 9, 8 метра. Область применения соответствует системе привода.

Алюминиевый четырехцилиндровый четырехцилиндровый двигатель оснащен регулируемой фазой газораспределения и рециркуляцией отработавших газов. В частности, благодаря редуктору двигатель готов обеспечить достаточную мощность для даже крутых выходов. Миниатюрные размеры, малый вес и минимальный радиус поворота наряду с прочными технологиями идеально подходят для езды по более сложной местности. Джимни ведет себя с изяществом в этой среде, и за рулем водитель чувствует, что нет никаких ловушек природы.

Для нанесения контуров ТС на план можно использовать специальные штампы и трафареты, входящие в комплект оборудования сотрудника ГИБДД. Однако для обеспечения масштабного изображения обстановки мест сложных ДТП предпочтительнее вычерчивать их от руки или с помощью многовариантных шаблонов (наподобие так называемой «офицерской линейки»). В связи с тем, что периферийные части ТС в процессе ДТП, как правило, подвергаются деформации, фиксацию их расположения на плане целесообразно вести от точек касания колес проезжей части или от центров колес (если ТС опрокинулось на бок, увязло в снегу, песке, грязи).

Легкий вес предотвращает заклинивание, миниатюрные размеры позволяют вам ходить в места, которые полностью запрещены на больших дорогах. В бешеной ситуации, доказывает возможность работы с чувствительной акселератора и сцепления, что обеспечивает точное дозирование движущую силу на колеса, даже при движении с уменьшением. На дороге Джимни не настолько суверенна, но он предназначен для более коротких дистанций. Характеристики вождения ограничены более высокой конструкцией и малой шириной. Подвеска, отлично отличная в поле с неровностью, тяжела на дороге и ограничивает комфорт.

Изменение базы ТС в процессе столкновения, опрокидывания или наезда на препятствие - явление относительно редкое. Однако если оно происходит, то в данном случае ТС может рассматриваться как тело, не имеющее определенной формы, и фиксироваться по габаритным точкам (см. рис. 41).

Организовал Приборная панель разработана с акцентом на функциональность, есть также отсеки для хранения переднего пассажира, между сиденьями, дверных и боковых стенок рядом с задних сидений. С длиной тела почти 3, 7 метра, чудеса в космосе не могут быть ожидаемы.

Пятиступенчатая коробка передач с редукцией; задний привод и передний привод, устойчивый механизм 4. Целью единообразного оборудования для автомобильных шприцев типа танка является. Занимает особенно крупных городов является более подходящим классом весом до 14 т, ставя более высокие требования динамических свойств шасси автомобиля, в связи с требованием очень хорошей маневренностью, частое ускорение и торможение. Другими особенностями шасси должны быть автоматическая или полуавтоматическая коробка передач. С точкой зрения пропускной способностью местности допускается вариант только для дорожного движения на ведущую ось задней отсчитывает с нормальными условиями местности, но с плохой проницаемостью транспорта и коммуникаций. Другим требованием является повышенное ускорение двигателя и производительность двигателя с учетом необходимого времени дорожно-транспортных происшествий и срока для достижения единицы в зоне обслуживания. Это связано с менее частыми нагрузками тормозной системы, по сравнению с автомобилями, предназначенными только в городских районах. Предполагается, что периметр станции, где можно рассчитывать на поездку по асфальтированным дорогам, лесные и полевые дороги в более сложных метеорологических условиях, различные дорожные условия, что говорит в пользу привода всех осей автомобиля. Практика показала, что она необходима как в новых, так и в более старых методах.

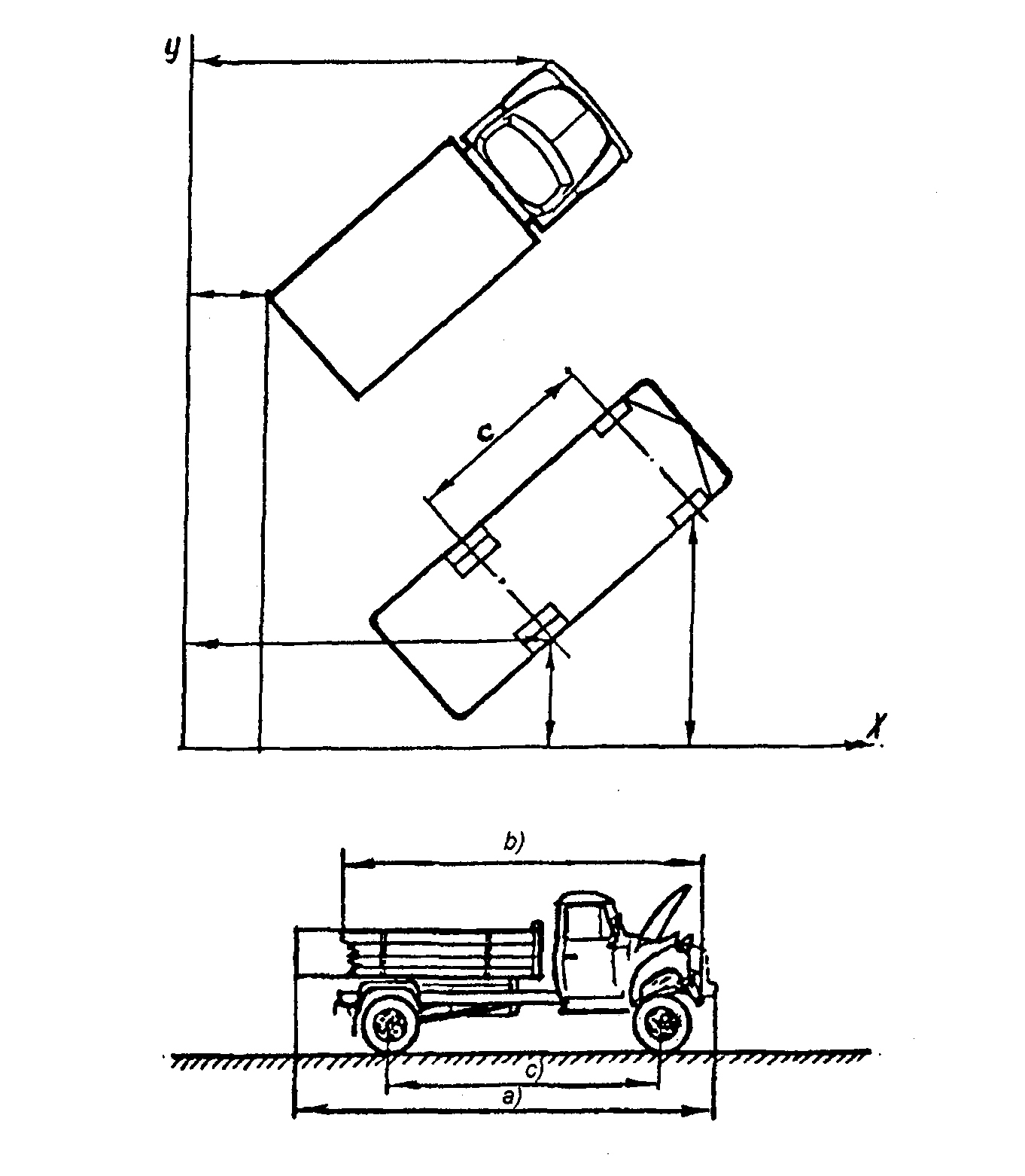

Рис. 40. Фиксирование положения автомобиля на плане по точкам касания колес проезжей части и габаритам:

А - длина автомобиля до ДТП; Ь - длина автомобиля после ДТП; с - база автомобиля

Для отражения особенностей ДТП на пересеченной местности план дополняется необходимым числом его вертикальных проекций (см. рис. 42-44).

Это подразделение имеет целью проведение обследований, выведение путей эвакуации, спасение людей, ограничение распространения огня. Это должна быть подходящая поездка на проложенных лесных и полевых дорогах, она должна обладать хорошей подвижностью на местности, защитной рамкой для защиты экипажа от механических повреждений и лучистого тепла, если только эта конструкция не обеспечивает конструкцию кабины экипажа настолько низкой, как общая высота автомобиля. Будеевице, Табор. . Их дислокация будет независима от типа станции, будет выбрана дислокация станции и ее интервенционная схема с лесными массивами с труднодоступной местностью.

Рис. 41. Фиксирование положения автомобиля при изменении его базы в результате сильной деформации

Рис. 42. Дорожно-транспортное происшествие (общий вид)

Рис. 43. Дорожно-транспортное происшествие (вид на плане)

Рис. 44. Дорожно-транспортное происшествие (вертикальное сечение)

10.6. Фиксирование следов ТС

Прямолинейные участки следов движения ТС на плане фиксируются точно так, как и автомобили - тремя проекциями на координатные оси. Кроме того, для удобства последующих расчетов скорости ТС перед происшествием целесообразно измерять и указывать на схеме длину следа торможения каждого колеса. При этомследы качения, торможения и юза измеряются отдельно.

Как правило, на асфальтобетонных покрытиях следы торможения ТС начинаются со слабо заметных отпечатков протектора колес, четкость которых постепенно увеличивается и плавно переходит в след скольжения полностью заторможенного колеса. В данном случае следует измерить отдельно длину каждого из характерных участков торможения и сфотографировать их.

Для отображения следов сложной формы их разделяют на прямолинейные

и криволинейные

участки и измеряют координаты точек перегиба следов (см. рис. 45).

Рис. 45. Фиксирование следов сложной формы:

А, В, С, Д - точки перегиба

При нанесении на план криволинейных следов координатные оси разбиваются на равные участки, соответствующие 1-3 м в зависимости от длины и степени кривизны следов. Затем производится последовательное измерение проекций точек следа, попавших в заданные интервалы (см. рис. 46).

Рис. 46. Фиксирование криволинейных следов

Как видно из рис. 46, размерная сетка криволинейных следов существенно загромождает поле плана, поэтому ее целесообразно выполнить на отдельной схеме либо приложить к плану таблицу координат проецированных точек (см. табл. 18).

Таблица 18

Координаты точек следа торможения

| Проекции на координатные оси | А | В | С | D | Е | К |

| Х(м) | 30,36 | 2,78 | 4,40 | 12,27 | 8,13 | 9,08 |

| Y(м) | 10,23 | 3,45 | 8,24 | 1,02 | 10,08 | 10,53 |

Прерывистые следы торможения, которые возникают при отрыве колес от проезжей части из-за периодического ослабления нажатия на педаль тормоза или из-за неровностей дороги, измеряются по отдельности с указанием общей длины следа торможения. Например, «Заднее правое колесо автомобиля ГАЗ-33024 оставило след общей длиной 10,4 м. След начинается в виде слабого отпечатка протектора шины длиной 1,4 м, затем переходит в хорошо заметный след качения колеса длиной 3,1 м и заканчивается следом скольжения полностью заблокированного колеса длиной 5,9 м». Следы сдвоенных колес грузовых автомобилей, автобусов и автомобильных прицепов также отражаются на схеме в отдельности. При этом подлежат измерению ширина каждого следа и расстояние данных следов друг от друга.

10.7. Общий порядок составления схемы

Одним из наиболее распространенных ложных стереотипов, в определенной мере провоцирующих низкое качество схем, является использование для этих целей так называемых «типовых» бланков, большое количество которых централизованно изготовляется в стандартном формате А4 в соответствии с образцом, указанным в приложении № 2 к «Инструкции по организации в органах внутренних дел производства по делам об административных нарушениях ПДД и иных норм, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». Однако их размеры обычно недостаточны для фиксации обстановки ДТП, границы которых по периметру могут составлять сотни метров, иметь сложную конфигурацию и высокую насыщенность материальными объектами, подлежащими обязательной фиксации. Кроме того, по данной причине на схемах практически никогда не отражаются вертикальные или аксонометрические проекции, которые необходимы для правильного восприятия характера местности в зоне происшествия и регистрации перепада высот для последующих расчетов условий видимости и параметров движения ТС, участвовавших в происшествии.

В схемах, составляемых сотрудниками ДПС, часто наблюдается избыточность размерных линий, используемых для привязки транспортных средств и других объектов. Они, как правило, противоречат друг другу и существенно осложняют визуальное восприятие данных документов. Нередко в схемах не отражаются длины специфических участков сплошных и прерывистых следов торможения, а также вид и состояние соответствующих им дорожных покрытий. В особенности это касается следов, образующихся при пробуксовке, проскальзывании и торможении колес. В настоящее время становится все более очевидным, что пренебрежение этими моментами не позволяет в последующем произвести комплексную экспертизу. Необходимость ее производства ощущается в большинстве не только уголовных,но и административных дел данной категории в связи с параметрической неопределенностью пункта 10.1 и других пунктов ПДД. Широко практикуемое использование для этих целей расчетов на основе таблиц вероятного разброса коэффициентов сцепления дорожных покрытий и других чисто теоретических приемов дает большую погрешность и не может служить инструментом для объективной оценки характеристик движения ТС.

Для того чтобы схема ДТП была разборчивой, желательно предварительно выполнить ее на черновике, добиваясь соответствующей пропорциональности отражаемых объектов. Одним из наиболее простых и действенных средств повышения демонстрационных и информационных качеств этого документа может быть соблюдение определенной последовательности его исполнения. В частности, предлагается придерживаться следующего порядка:

1. Нанести линии границ проезжей части, тротуаров, обочин, дорожной разметки, дефектов дорожного покрытия (см. рис. 47), контуры ТС и других объектов, находящихся на месте ДТП. При этом особое внимание уделить точности вычерчивания радиусов поворотов и закруглений улиц, площадей и дорог, углов слияния и разветвления проезжих частей. Для этой цели можно использовать набор чертежей улично-дорожной сети, имеющийся в подразделениях дорожной инспекции ГИБДД, архитектурно-планировочных организациях и дорожных отделах местных органов самоуправления.

2. Начертить размерные линии, обеспечивающие привязку объектов осмотра относительно ориентира. При этом толщина размерных линий должна быть в 2-3 раза тоньше линий границ проезжей части, контуров ТС и других объектов, указанных в п. 1 данного раздела.

3. Отразить на схеме следы движения и торможения ТС, дорожные знаки, указатели, светофорные объекты.

4. Указать ширину проезжей части, тротуаров, обочин, резервных зон, газонов, установленное направление движения ТС до кульминационной фазы ДТП, названия улиц, остановок общественного транспорта, номера домов и других объектов в зоне происшествия.

5. Отразить на схеме и в протоколе места, где из ТС выпал груз, и с какой высоты он падал.

Предметы, положение которых трудно передать на плане (мачты городского освещения, деревья, дорожные знаки и указатели), можно для наглядности нарисовать в вертикальной проекции, но так, чтобы они не загромождали схему. Если же это не удается, переходят на применение соответствующих условных обозначений, которым дают расшифровку на свободном поле схемы (см. рис. 48).

Условные обозначения:

1 - слой глины толщиной от 5 мм до 8 мм; 2 - выбоина; 3 - выбоина, засыпанная щебнем; 4 - здание склада металлоконструкций; 5 - автомобиль ВАЗ-2110, Т 875 ОР

Рис. 47. Фиксирование дефектов дорожного покрытия на схеме ДТП (фрагмент)

Рис. 48. Схема дорожно-транспортного происшествия

Условные обозначения:

Дорожные знаки 2.3.2 и 2.3.3;

Дорожный знак 2.4;

10.8. Особые случаи фиксации обстановки ДТП

10.8.1. Отсутствие ориентиров

При полном отсутствии на месте ДТП каких-либо материальных ориентиров (дорог, линий электропередач и связи, геодезических знаков, холмов, оврагов и т. п.) одна из координатных осей плана задается по компасу, а начало координат помещается в точку касания земли одним из колес ТС либо на начало наиболее длинного следа торможения или другого следа, имеющего отношение к данному происшествию (см. рис. 49).

Рис. 49. Фиксирование положения опрокинувшегося ТС и его тормозных следов при отсутствии ориентиров

Затем от точки начала координат совершается проезд до ближайшего населенного пункта или какого-либо естественного или искусственного объекта, способного служить ориентиром. Пройденное при этом расстояние (измеренное по спидометру) записывается в протоколе осмотра места ДТП.

10.8.2. «Проселочная дорога»

На проселочных дорогах или дорогах с гравийным, щебеночным, шлаковым или иным сыпучим покрытием, на которых невозможно четко выделить кромку или границы проезжей части, фиксацию объектов осмотра можно провести от так называемой базовой линии,

заданной двумя материальными объектами, находящимися поблизости от места ДТП. В качестве таких объектов могут использоваться отдельно стоящие деревья, опоры линий электропередач и т. д. (см. рис. 50). Указанные объекты следует четко обозначить и осуществить их геометрическую привязку на схеме с тем расчетом, чтобы в последствии их можно было отыскать на местности. Ширина проезжей части в данном случае измеряется не только по накатанному колесами автомобилей месту, но и по прилегающим к нему участкам,

которые вполне могли бы использоваться для движения ТС, участвовавших в ДТП.

Рис. 50. Фиксирование положения объектов по базовой линии

10.8.3. «Заснеженная дорога»

Если ДТП происходит на дороге, проезжая часть которой сужена снежными валами и отсутствуют какие-либо материальные ориентиры, то в границах ДТП производится несколько измерений ширины реальной проезжей части. По их. средним значениям устанавливается мнимая осевая линия. Затем путем раскопки снежного вала определяется ширина дорожного покрытия и обочины дороги. Расстояние от места ДТП до ближайшего километрового знака или подходящего ориентира можно измерить с помощью спидометра (см. рис. 51).

Рис. 51. Фиксирование положения ТС на автомобильной дороге, ограниченной снежными валами

( ) - места раскопки кромки проезжей части

10.8.4. «Перекресток сложной конфигурации»

Привязку объектов осмотра в границах перекрестка, имеющего сложную конфигурацию, желательно осуществлять, полностью охватывая зону ДТП прямоугольными координатными осями,

заданными от одного базового объекта, что обеспечивает минимальные погрешности при проведении измерений (см. рис. 52).

Рис. 52. Фиксирование положения ТС на перекрестке сложной формы

Условные обозначения:

1 - трансформаторная подстанция

10.9. Определение геометрических характеристик проезжей части

Осмотр места ДТП связан с необходимостью точного фиксирования взаиморасположения элементов ДИ и ТС, которые могли бы оказать прямое или косвенное влияние на причины и последствия происшествий. С помощью рулетки, линеек, дорожных курвиметров измеряются: ширина проезжей части и тротуаров, длина следов торможения, размеры дефектов дорожного покрытия и т. п. Кроме того, для оценки параметров движения ТС в момент ДТП необходимо отразить в протоколе осмотра величины продольного и поперечного уклонов проезжей части, а также радиусы поворотов дорог или полос движения, расположенных в границах ДТП.

10.9.1. Измерение уклонов проезжей части

Продольный уклон проезжей части можно измерить в градусах с помощью эклиметра или отвеса и транспортира, которые устанавливаются на рейке или доске, приложенной на дорогу в нескольких местах в границах ДТП. Расчет уклона ведется путем вычисления среднего значения нескольких измерений.

Рис. 53. Измерение поперечного уклона проезжей части

Поперечный уклон проезжей части измеряется как описанным выше приемом, так и с помощью длинной (не менее 3 м) рейки, обычного строительного уровня и линейки (см. рис. 53). Положив один конец рейки на проезжую часть перпендикулярно направлению движения, другой ее конец поднимают до горизонтального уровня и измеряют величину «b». Затем, по формуле (1) рассчитывают значение уклона (i), выраженное в тысячных долях единицы.

,

(1)

,

(1)

Где а - длина рейки;

b

-

превышение рейки над проезжей частью.

Рис. 54. Номограмма уклонов, выраженных в градусах и процентах

Либо в градусах:

Где L - расстояние между точками касания рейкой и линейкой поверхности дороги;

А - угол поперечного уклона данного участка дороги.

Перевести величину углов, выраженную в градусах, в проценты можно по номограмме, указанной на рис. 54, или по таблице 19.

Таблица 19

Соотношение градусов, процентов и промилле

10.9.2. Измерение радиуса поворота проезжей части

Для определения радиуса поворота дороги на месте ДТП необходимо определить точки начала (А) и окончания (В) закругления края проезжей части. Это можно сделать визуально, отметив места перехода прямолинейных участков дороги в кривую линию вешками или какими-либо предметами. Затем измерить расстояния между ними с помощью рулетки или дорожного курвиметра, найти середину образовавшейся хорды и, опустив из нее перпендикуляр до пересечения с краем проезжей части, измерить высоту (h) образовавшегося сегмента. Подставив полученное значение в формулу (4) можно рассчитать внешний радиус поворота (см. рис. 55). , (4)

, (4)

где а - длина хорды АВ;

H - высота сегмента, образованного радиальной кривой АВ и хордой.

Рис. 55. Измерение радиуса поворота автомобильной дороги

Если в зоне поворота остались следы ТС или имеются данные, позволяющие определить полосу его движения на момент ДТП, то, отнимая от внешнего радиуса поворота расстояния, кратные ширине полосы движения, можно получить так называемыйистинный радиус

траектории движения ТС, принимая за него середину полосы движения или линию, рас-:

Полагающуюся по середине имеющихся следов ТС. При отсутствии следов следует учитывать, что ТС могло пройти поворот по полосе встречного движения или с переходом от одной полосы на другую не по радиальной кривой.

Несмотря на то, что данные о геометрических характеристиках автомобильных дорог имеются в соответствующих дорожно-эксплуатационных органах, их необходимо проверять путем выполнения измерений, поскольку те или иные параметры могут быть изменены в ходе текущего ремонта, эксплуатационных повреждений и природных воздействий.

10.9.3. Определение расстояния видимости объектов, находящихся на проезжей части

В протоколе осмотра места ДТП необходимо указывать расстояние прямой видимости и обзорности

с водительских сидений ТС, участвовавших в происшествии. Для этого данные транспортные средства или аналогичные им по типу и марке устанавливаются в точках, соответствующих их местонахождению перед ДТП, с которых можно различить значения дорожных знаков, светофоров, указателей, а также переходящих улицу пешеходов и другие объекты, находившиеся в границах происшествия и имеющие к нему отношение. Отметим, что такое толкование видимости не соответствует понятию, которое широко используется в метеорологических прогнозах (см. рис. 56).

Рис. 56. Определение расстояния видимости на выпуклом участке автомобильной дороги:

а - расстояние видимости с места водителя самосвала;

Ь -

расстояние видимости с места водителя легкового автомобиля

Очевидно, что расстояние видимости определяется несколькими факторами,

в числе которых следует отметить:

А) освещенность проезжей части, обочин и тротуаров;

Б) габариты и светоотражающие свойства находящихся на месте ДТП объектов и дорожных покрытий;

В) остроту зрения и цветочувствительность участников ДТП. Определение расстояния видимости необходимо вести как по прибытию на место происшествия, так и в условиях, сложившихся на момент происшествия (времени суток, освещенности, состояния дорожного покрытия, состояния и работоспособности приборов освещения и сигнализации ТС и т. п.). Причем не следует полагаться на проведение в последующем необходимых следственных экспериментов, так как в подавляющем большинстве случаев обстановка, соответствующая данному ДТП, изменяется безвозвратно.

Разумеется, количественные характеристики видимости демонстрируют лишь возможность увидеть тот или иной объект с места водителя, пешехода или очевидца, поскольку восприятие ситуации зависит от направления взгляда и распределения внимания наблюдателя в момент возникновения опасности. При моделировании ДТП для определения видимости необходимо учитывать рост участников дорожного движения и очевидцев, а также отразить в протоколе высоту установки водительских сидений ТС. Кроме того, следует учесть, что существует два критерия видимости на дорогах - видимость поверхности дороги и видимость встречного ТС.

По существующим нормам поверхность дорожного покрытия и приближающегося поезда (на железнодорожных переездах) в зависимости от категории дороги должна быть отчетливо видна на следующих дистанциях (см. табл. 20, 21).

Таблица 20

Расстояния видимости поверхностей проезжей части и встречных ТС на автомобильных дорогах (согласно СНиП 2.05.02-85)

| № п/п | Показатели | Категории дорог |

|||

| I | II | III | IV |

||

| 1 | Видимость поверхности проезжей части (м) | 150 | 120 | 75 | 50 |

| 2 | Видимость встречного ТС (м) | 300 | 240 | 150 | 100 |

Таблица 21

Нормативная видимость приближающегося поезда на неохраняемых железнодорожных переездах (согласно ГОСТ 50597-93)

| Скорость движения поезда (км/ч) | Менее 25 | 26-40 | 41-80 | 81-120 | 121-140 |

| Расстояние видимости не менее (м) | 100 | 150 | 250 | 400 | 500 |

Ценную информацию об истинных условиях движения в зоне ДТП может дать непродолжительноескрытое наблюдение за дорожным движением. Пользуясь этим приемом, можно установить дефекты дорожного покрытия, средств регулирования движения и элементов ДИ, которые вызывают: массовый выезд ТС на полосу встречного движения, резкое изменение траектории движения ТС, интенсивное торможение и другие опасные маневры (см. рис. 57).

Рис

. 57. Зона прямой видимости дороги при наличии на ней стоящего ТС

10.9.4. Определение обзорности с места нахождения участников ДТП

Стойки ветровых, боковых и задних стекол салонов и кабин, фургоны и прицепы, а также другие конструктивные элементы ТС, ограничивают водителю обзорность проезжей части, пространственных элементов ДИ и окружающей обстановки в целом.Величина непросматриваемых зон определяется типом, модификацией, загрузкой ТС, состоянием его зеркал заднего вида и ростом водителя

(см. рис. 58). При выпадении атмосферных осадков и загрязненности проезжей частизона обзорности зависит от угла размаха и качества работы стеклоочистителей.

Обзор пешеходов и очевидцев в момент ДТП может ограничиваться элементами зданий, сооружений, растительностью и другими объектами, наличие и влияние которых также необходимо учитывать.

Границы зоны обзорности водителя, пешехода или очевидца фиксируются с помощью специальных фишек или других подручных предметов. Однако наиболее полное представление об условиях обзорности можно получить, производя фото- и видеосъемку с движущихся ТС и следуя по пути участвовавших в ДТП пешеходов или очевидцев

Рис. 58. Необозреваемые зоны из кабины грузового автомобиля

10.10.Фото- и видеосъемка мест ДТП

Ни один текстовый процессуальный документ или схема не могут дать полного представления о таком пространном, многообъектном и подверженном быстрому изменению обстановки событии, как ДТП. Поэтому, независимо от степени его тяжести, целесообразно проводить фото- или видеосъемку

мест данных происшествий, что позволяет выявить и закрепить большой объем доказательной информации и, при необходимости, воспроизвести те ее элементы, которые по каким-либо причинам не были зафиксированы в протоколе и в прилагаемых к нему документах. К этому могут обязывать: относительно большая протяженность места ДТП, сложный рельеф местности (подъемы, спуски, кюветы, откосы), наличие инженерных сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей), возникновение пожара или взрыва, значительные разрушения ТС и элементов ДИ, а также другие обстоятельства.

При невозможности своевременного прибытия на место ДТП следственно-оперативной группы сотрудник ДПС может самостоятельно произвести ориентирующую, обзорную, узловую и детальную съемки, используя штатную аппаратуру и руководствуясь правилами криминалистической фотографии и видеосъемки 4 .

Задачами ориентирующих снимков являются: запечатление ДТП и окружающей обстановки, путей подъезда к нему, характерных примет и ориентиров, позволяющих по снимкам уяснить место происшествия. Обычно ориентирующую съемку выполняют с применением широкоугольного объектива на удалении, достаточном для охвата границ ДТП и прилегающей к нему местности. Место съемки избирается так, чтобы оказаться выше снимаемого плана. Это можно сделать, поднявшись на балконы многоэтажных домов, вершины откосов дорог, холмы, крыши тяжелых грузовиков и автобусов, автомобильные телескопические вышки. Если это невозможно, то съемка производится методомлинейной или круговой панорамы.

Обзорную съемку целесообразно вести с точек, находясь в которых водители ТС и другие участники ДТП могли заметить опасность, а также с других мест, позволяющих охватить границы ДТП. Например, сделать серию снимков из кабины (салона) автомобиля, двигаясь по его установленной траектории. При столкновении ТС, следовавших во взаимопересекающихся направлениях, обзорная съемка проводится по маршруту движения обоих ТС перед происшествием. Отдельно фотографируются объекты, ограничивающие видимость, а также средства регулирования дорожного движения. В реальных условиях при производстве таких съемок обычно не

4 Подробнее об этих правилах см.: , , , .

Учитывают, что поле зрения человека, включая периферийную его область, значительно превышает сектор, попадающий в кадр фото- и видеокамер. Поэтому в каждой точке фотосъемки следует делать 2-3 снимка под некоторым углом относительно Предполагаемого направления взгляда того или иного участника инцидента либо применять панорамные фотокамеры типа «Горизонт». Данная процедура должна производиться и в случаях, когда съемки производятся с автомобиля, конструкция которого аналогична конструкции ТС, на котором двигался тот или иной участник ДТП. В целях обеспечения приемлемого качества получаемой таким образом линейной панорамы необходимо в обязательном порядке использовать такие недорогие, но чрезвычайно эффективные приспособления, какфотоштатив и обычныйстроительный уровень.

Для последующей оценки состояния и качествасредств регулирования дорожного движения, имеющихся в зоне ДТП и на подходах к нему, желательно произвести их дополнительную крупноплановую съемку наряду с объектами, которые могли ограничивать видимость участникам ДТП.

При узловой и детальной съемках фотографируются отдельные участки элементов ДИ, объекты, находящиеся на месте ДТП, повреждения, конструктивные дефекты и интерьеры ТС, а также следы движения и торможения транспорта, которые подвергаются быстрому изменению под воздействием атмосферных осадков либо не могут быть изъяты, но имеют перспективу признания вещественными доказательствами. Эта категория снимков должна отражать форму и размеры фотографируемых объектов, для чего в обязательном порядке используется масштабная линейка. Особое внимание уделяют съемке объемных и поверхностных следов, отражающих траекторию движения и индивидуальные признаки участвовавших в происшествии ТС и пешеходов.

Прямолинейные следы фотографируются способомлинейной панорамы, а криволинейные снимаются по частям или методомкруговой панорамы. Для съемки поверхностных следов используется равномерный рассеянный свет. Объемные следы фотографируют с дополнительной боковой подсветкой. В солнечную погоду для этой цели можно использовать отражательный экран из белой бумаги или зеркала. При этом наилучшее качество снимков обеспечивается при высоте фотокамеры не выше 1 м от поверхности дороги. Слабо видимые участки протектора шин, образованные на асфальте за счет наслоения или отслоения тонкого слоя пыли, перед фотографированием переносятся налипкие пленки или на обработанную наждачной бумагойповерхность листовой резины. Хороший эффект при съемке следов дает применение поляризованных фильтров, которые позволяют при естественном освещении зафиксировать истинную длину следов торможения и качения колес.

В ночное время для фотографирования протяженных следов необходимо использовать фотопленку соответствующей чувствительности (400 ед. и более), специальное осветительное оборудование или несколько синхронизированных ламп-вспышек, располагаемых вдоль каждого следа при съемке. Если такой возможности нет, для «прорисовки» деталей следов и производства ориентирующих снимков можно использовать одну лампу-вспышку, фотоштатив и помощь ассистента. Последний ставит камеру на «В», фиксирует затвор в открытом положении и прикрывает объектив черным щитком, не касаясь им камеры. Подъем щитка производится по команде в момент, когда отдельные участки места ДТП будут последовательно освещаться вспышкой с помощью имеющейся на ней кнопки ручного управления. По окончании съемки полезно изменить диафрагму и повторить указанную процедуру в целях обеспечения гарантии получения снимков удовлетворительного качества. Многие фотокамеры последних моделей оснащены электронным затвором, который позволяет производить подобную съемку без использования щитка и посторонней помощи.

Для доставки на строительную площадку строительных грузов необходимо сооружение временных внутрипостроечных дорог. Временные дороги сооружаются после окончания вертикальной планировки территории, устройства дренажей, водостоков и инженерных коммуникаций, кроме временных. Строительство временных дорог должно быть закончено до начала работ по сооружению подземной части зданий.

Виды дорог. На строительных площадках используются в основном автомобильные дороги. Железнодорожные дороги используется в основном при сооружении крупных промышленных блоков.

Проектирование дорог. При проектировании внутрипостроечных дорог решаются следующие задачи:

1) разрабатывается схема движения транспорта и расположение дорог в плане;

2) устанавливаются параметры дорог и опасных зон;

3) назначаются конструкции дорог, рассчитываются объемы работ и необходимые ресурсы.

Схема движения и расположение дорог в плане должны обеспечивать подъезд в зону действия монтажных кранов, к площадкам укрупнительной сборки, к складам, мастерским, к бытовым помещения и т.д. Трассу временных дорог необходимо проектировать максимально по трасам будущих постоянных дорог. Как правило, построечные дороги должны быть кольцевыми, а на тупиковых дорогах устраиваются разъездные и разворотные площадки.

При трассировке дорог должны соблюдатьсяследующие минимальные расстояния:

– между дорогой и складской площадкой – ≥ 0,5 …1,0 м;

– между дорогой и подкрановыми путями – ≥ 6,5 … 12,5 м;

– между дорогой и осью железнодорожных путей – ≥ 3,75 м;

– между дорогой и забором строительной площадки – более 1,5 м;

– между дорогой и бровкой траншеи – более 1,5 м.

На СГП должны быть отмечены въезды и выезды, направления движения, развороты, разъезды, стоянки при разгрузке, а также указаны расположение знаков безопасности движения.

Параметрами временных дорог являются:

– число полос движения;

– радиус закругления дорог;

– величина расчетной видимости.

На временных дорогах движение бывает в одну и две полосы.

Ширина проезжей части принимается при:

– однополосном движении – 3.5 м;

– двухполосном движении – 6 м.

Если для доставки грузов используются автомашины 25 и более тонн (Маз, Белаз и др.), то ширина проезжей части увеличивается до 8 метров.

На дорогах с однополосным движением в пределах видимости, но не менее чем через 100 м, необходимо устраивать площадки уширения шириной 6 метров и длиной 12 или 18 метров. Такие же площадки устраиваются в местах разгрузки материалов при любой схеме движения автотранспорта

В местах пересечения железных дорог устраивается сплошной настил, ограждения и освещение. Ширина проезжей части на пересечениях железной дороги должна быть не менее 4,5 м. Переезды организовываются под углом 60 – 90 градусов, оборудуются звуковой и световой сигнализацией. Если интенсивное движение, устраиваются шлагбаумы.

Радиусы закругления дорог определяются исходя из маневровых свойств автомашин и автопоездов. Минимальный радиус закругления для строительных поездов – 12 м. В местах закруглений ширина однополосной дороги должна быть увеличена до 5 м.

Расчётная видимость по направлению движения для однополосных дорог должна быть не менее 50 м, а боковая (на перекрестке) – не менее 35 м.

Временные дороги, которые проходят в зоне монтажа, на СГП обозначаются штриховкой.

Сквозной проезд через опасные зоны запрещен.

Конструкции временных дорог необходимо проектировать согласно нагрузкам, возникающим при движении большегрузного автотранспорта.

Постоянные дороги для использования в период строительства нужно выполнять в две очереди. Вначале делают дороги и укладывают один слой асфальтобетонного покрытия. К концу строительства производят ремонт нижнего слоя и устраивают новый верхний слой.

Конструкции временных дорог зависят от конкретных условий эксплуатации и могут быть следующих типов:

– естественные грунтовые профилированные;

– грунтовые улучшенной конструкции;

– с твердым покрытием;

– из сборных железобетонных инвентарных плит.

Грунтовые дороги устраиваются при небольшой интенсивности движения транспорта (до 3-4 автомашины в час) в одном направлении. Если дороги испытывают большие нагрузки, то они укрепляются гравием, шлаком, песчано-гравийно-глинистой смесью и др. Отсыпку гравия производят с устройством корыта и без устройства корыта 1-2 слоями с уплотнением.

П остроечные

дороги под нагрузку 12 т лучше всего

осуществлять из сборных железобетонных

плит. Плиты укладываются на песчаную

постель 10-20 см. Хорошо зарекомендовали

себя дорожные плиты с предварительным

напряжением.

остроечные

дороги под нагрузку 12 т лучше всего

осуществлять из сборных железобетонных

плит. Плиты укладываются на песчаную

постель 10-20 см. Хорошо зарекомендовали

себя дорожные плиты с предварительным

напряжением.

Организация приобъектных складов

Приобъектные склады организуются для временного хранения материалов, конструкций, изделий и оборудования в процессе строительства. Объемы складирования должны быть сведены к минимуму.

При проектировании приобъектных складов решаются следующие задачи:

1) определение объёмов запасов материалов, конструкций и изделий, подлежащих хранению;

2) расчет площади складов для основных видов материальных ресурсов;

3) выбор рациональных типов складов и размещение их на строительной площадке.