Дорожный поток. Транспортный поток

К атегория:

Перевозка крупногабаритных грузов

Состояние транспортной сети и характеристики транспортного потока

Проблемы провоза крупногабаритных тяжеловесных грузов потребовали рассмотрения их влияния на общий транспортный поток. Это связано с тем, что в грузовой и пассажирский потоки, особенно при наличии в данном регионе узких или исчерпавших резерв пропускной способности участков транспортной сети, вливается автомобиль-тяжеловоз как возмущающее воздействие на общий ход транспортного процесса.

Модели имитации трафика также должны быть интегрированы с региональными прогнозирующими моделями, чтобы можно было оценить долгосрочные последствия наращивания пропускной способности автомобильных дорог по спросу и выбросам. Наконец, как это типично для многих междисциплинарных усилий, отсутствие общей терминологии препятствует разработке соответствующих моделей. Терминология и определения, используемые инженерами по трафику для основных параметров потока трафика, не всегда согласуются с терминами, используемыми аналитиками качества воздуха.

На участках, исчерпавших пропускную способность, наблюдается повышенная плотность движения, групповое движение преобразуется в колонное с понижением возможностей обгона (маневра) и скоростей, особенно если автомобиль-тяжеловоз становится на дороге «лидером». Такой автомобиль способен создать заторовое состояние на дороге, что приводит к понижению скоростей движения всех участников процесса, к резкому падению производительности подвижного состава и увеличению времени задержки пассажиров в дороге.

Необходимы сильные усилия для устранения таких несоответствий в исследовательских проектах и обеспечения качества трафика и воздуха в постоянных системах отсчета. Дополнительные исследования и испытания транспортных средств должны помочь уменьшить неопределенности, связанные с моделированием выбросов и использования энергии. Однако на практические модели потребуется значительное время и инвестиции для того, чтобы результаты этих знаний были реализованы. Хотя модели могут быть улучшены, они все еще не могут предсказать результаты с абсолютной уверенностью.

На городских дорогах происходит устойчивый рост объемов грузовых перевозок, например в Москве он увеличивается ежегодно на 17…20 %. Это характерно и для большинства крупных городов других стран.

По данным Госкомстата на автомобильный транспорт приходится 70 % внутригородских грузовых перевозок. Наиболее загруженной становятся центральная и серединная части городов (в Москве соответственно 31,5 и 45,6 % грузооборота). В грузовых потоках преобладают строительные грузы, имеющие наименьшую устойчивость по направлениям. Дальность перевозки грузов увеличивается. В Москве, например, она составляет 20,6 км.

В этой главе были определены текущие знания об исходных эффектах увеличения пропускной способности автомобильных дорог по выбросам и использованию энергии. Если проекты повышения пропускной способности стимулируют новые поездки с течением времени или поощряют перемещение резиденций или предприятий в более разобщенных, зависящих от автомобиля местах, первоначальные выгоды от некоторых проектов будут разрушены. Потенциал этих результатов изучается в следующих главах.

Плотность определяется как количество транспортных средств, занимающих заданную длину полосы или проезжей части, усредненных по времени. Обычно это выражается как транспортные средства за милю. Обсуждение уровня обслуживания в главе 1 настоящего отчета. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что выбросы в автобусах значительно выше, чем выбросы автотранспорта.

Численность парка грузовых автомобилей также имеет тенденцию к росту, причем увеличивается доля автомобилей большой грузоподъемности (на перевозке строительных грузов в Москве средняя грузоподъемность автомобиля 7,5…9,0 т).

Качественное состояние транспортного потока на различных участках маршрута определяет возможные режимы и условия движения подвижного состава, что, в конечном счете, и формирует уровень результативных показателей работы автотранспортных средств на маршруте (среднетехническая скорость движения, время ездки, суточная производительность). Поэтому необходимо определять условия, в которых протекает транспортный процесс. Описать их можно при помощи показателей дорожного движения.

Еще одним недостатком тестов цикла привода является то, что не все автомобили были протестированы на всех скоростях. Доверительные интервалы измеряют вероятность, часто с 95-процентным уровнем уверенности, что предсказанное среднее для случайной выборки будет находиться в пределах доверительных интервалов. Большой доверительный интервал указывает на широкий диапазон изменчивости вокруг среднего значения.

Он повторил регрессии и разработал доверительные интервалы с использованием дезагрегированных результатов испытаний. Таким образом, с оценкой выбросов практически для любого произвольного цикла вождения с разумной точностью можно разработать оценки выбросов из карты выбросов стационарного состояния двигателя.

Для транспортного потока характерны три состояния:

— свободное движение, определяемое скоростными характеристиками автомобилей, образующих поток;

— групповое, характеризуемое ярко выраженным распадом потока на группы, очереди автомобилей. Такое движение характерно для городских многополосных магистралей при плотностях 10…25 авт./км на одну полосу движения; колонное, выражаемое в следовании автомобилей за лидером, практически без обгонов.

Фактический уровень средней скорости зависит от скорости свободного движения объекта, то есть от скорости движения пассажирского автомобиля при низких условиях движения. Эти данные в настоящее время обновляются. Использовались два методологических подхода. Первые использованные инструментальные транспортные средства были наняты на инспекционных и обслуживающих станциях для сбора вторых данных о поведении вождения. Этот подход позволяет собирать данные о полной поездке на автомобиле, но может быть предвзятым из-за знаний водителя о приборе.

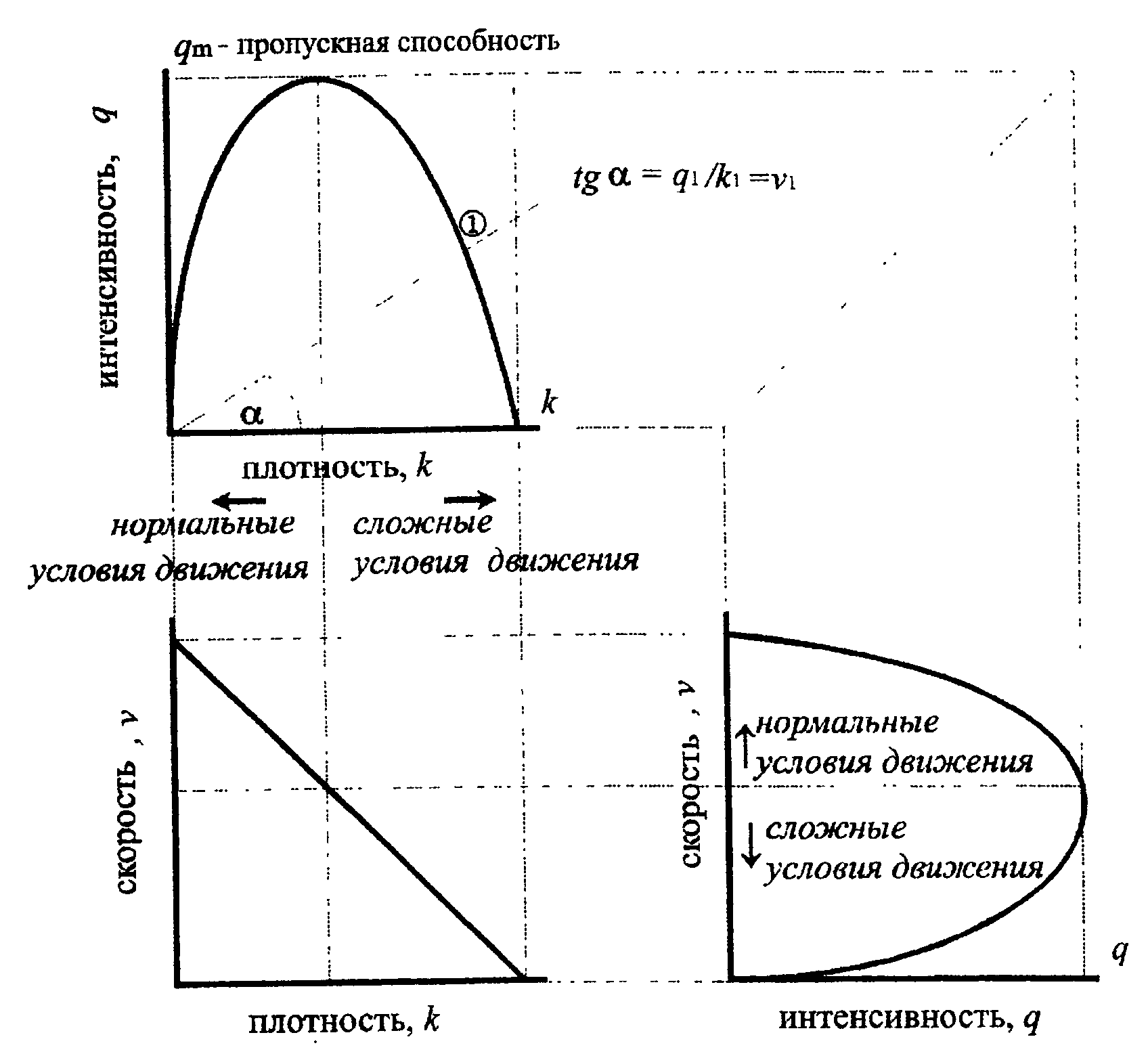

На рис. 1 в точке 1 свободное движение переходит в групповое с созданием очереди, а в точке 2 превращается в сплошную колонну из-за ограничений пропускной способности магистрали. Колонное движение характерно для городских магистралей большой плотности 25…110 авт./км.

Наиболее часто применяются для характеристики движения такие параметры, как интенсивность, состав потока, плотность, скорость движения и задержки.

Второй подход включал автомобили преследования, которые следовали за случайно выбранными целевыми транспортными средствами. Этот подход неинтрузивный, но не позволяет данным собираться для полных поездок. Тем не менее, тестирование было проведено на современных транспортных средствах.

На артериальных дорогах 7 процентов езды были на скорости ускорения более 8 км / ч в секунду, против 3 процентов на автострадах. Двадцать восемь процентов езды были в условиях круизного типа на артериях против 53 процентов на автострадах. Вождение автострады, однако, не включало вождение на пандусах для входа на автостраду.

Интенсивность движения является важнейшей характеристикой транспортного потока. Наиболее резкие колебания интенсивности наблюдаются по времени, а также на подходах к городам и населенным пунктам.

Состав транспортного потока характеризуется соотношением в нем транспортных средств различного типа, что оказывает значительное влияние на параметры дорожного движения (например, скорость), загрузку дорог из-за габаритных размеров автомобилей, причем особенно важен динамический габарит транспортных средств.

Методы снижения трафика подразделяются на две общие категории: стратегии управления движением и физический дизайн. Выбросы оценивались, управляя автомобилями с инструментами, как агрессивно, так и спокойно, через зону, на которой остановился транспорт. Эти оценки подвержены тем же ограничениям, что и инструментальные исследования цикла транспортного средства в Соединенных Штатах: потенциальная предвзятость, потому что водитель знает об инструментах и репрезентативности отдельных моделей вождения.

Считается, что схемы, направленные на поощрение устойчивых скоростей движения, более эффективны в сокращении выбросов, чем те, которые предназначены для поощрения медленных скоростей как таковых. Однако, как правило, нет чистого увеличения загрязнения воздуха из-за общего сокращения объема перевозок.

Разный состав транспортного потока учитывается коэффициентом приведения. Согласно СНиП П-60-75 автомобили от 30,0 т и выше имеют коэффициент приведения 5. Но как показали исследования, проведенные в МАДИ , увеличение длины и скорости автомобилей требует увеличения коэффициента приведения на 3,5…4,5 %.

Плотность характеризуется числом транспортных средств на км дороги. Она имеет тенденцию к увеличению, особенно в городах.

В настоящее время разрабатываются циклы вождения, более характерные для нынешних моделей движения. Работа выполняется по контракту с Технологическим институтом Джорджии. Модальные модели прогнозируют вторичные выбросы для широкого диапазона скоростей и нагрузок двигателей при стационарных операциях. Проблема прогнозирования выбросов при определенной частоте и нагрузке на двигатель заключается в том, что на результаты воздействия транспортного средства влияет период, предшествующий желаемому прогнозируемому значению.

Однако предсказанные выбросы со скоростью 40 км / ч будут различаться в зависимости от того, ускорилось ли транспортное средство с 32 до 40 км / ч, работает ли оно со стационарной скоростью 40 км / ч или замедлилось ли оно от. Задача состоит в том, чтобы зафиксировать эти переходные операции. Альтернативный подход - «модальная модель на основе событий» - может частично решить эти проблемы. Этот подход учитывает изменчивость выбросов, введенную в результате предшествующих операций. Исследователи из Калифорнийского университета, Риверсайд, также разрабатывают модель модальной эмиссии, которая может быть интегрирована с имитационными моделями трафика, чтобы более точно изобразить эффекты выбросов динамических действий транспортных средств в сетях трафика.

Рис. 1. Характерные режимы движения транспортных потоков

Более низкие скорости на правой полосе движения зависят не только от наличия более медленно движущихся автомобилей, но и от большей загрузки ее движением (при двухполосной дороге в одном направлении движения на правую ее полосу приходится до 80% интенсивности, при трехполосной - до 50%).

Хотя исследователи используют данные с собственного инструментального транспортного средства, они в основном зависят от внешних источников данных о выбросах транспортных средств. Однако утренняя перегрузка может быть более важной для предшественников озона, поскольку загрязняющие вещества имеют больше времени для воздействия на солнечный свет, что приводит к химическим реакциям, которые образуют озон.

Эта технология позволяет каждому цилиндру двигателя работать с более стабильным соотношением воздух-топливо. Холодные пуски не являются большой проблемой для дизельных грузовиков большой грузоподъемности. Модель имеет три встроенных цикла для представления городских, пригородных и шоссейных условий со средними реальными испытаниями. Совет по воздушным ресурсам Калифорнии.

Увеличение доли обычных грузовых автомобилей с 20 до 70% снижает скорость потока на 10 км/ч, а пропускную способность на 11%.

Скорость прямо влияет на производительность транспортного средства. Задержки, связанные с любым снижением скорости относительно разрешенной для данного участка, вплоть до остановки, приводят к потерям времени, а соответственно и к экономическим потерям. Отклонения от желаемых условий движения вызывают также нервозность водителя, что может явиться причиной дорожно-транспортных происшествий.

Колледж инженерного центра экологических исследований и технологий. Агенство по Защите Окружающей Среды. Национальная совместная программа исследований автомобильных дорог. Модель экономии топлива и моделей вождения. Как двигаться, чтобы сэкономить энергию и уменьшить выбросы в вашей ежедневной поездке. Калифорнийский университет, Риверсайд, май.

Модальное тестирование ускорения на современных транспортных средствах. Представлено на конференции по инвентаризации выбросов: восприятие и реальность, Пасадена, Калифорния, 18 октября. Транспортная книга по энергоресурсам: издание 11. Центр анализа транспорта, Отдел энергетики, Национальная лаборатория Ок-Ридж, Теннеси, Ян. Предлагаемые положения о пересмотре Федеральной процедуры испытаний выбросов от автотранспортных средств.

Пропускная способность дороги характеризует функционирование путей сообщения. В связи с этим возникает проблема организации перевозочного процесса таким образом, чтобы снижение производительности общего транспортного потока при наличии транспортного средства с КТГ было наименьшим, а народнохозяйственные издержки - минимальными.

Оценочные соотношения скорости и потребления топлива для большого образца автомобилей. Энергия, т. 6, с. 441. Неопределенность в инвентаризации выбросов для тяжелых грузовых автомобилей с дизельным двигателем. Взвешенный дезагрегационный подход к моделированию коэффициентов коррекции скорости.

Коэффициенты выбросов транспортных средств и средние рабочие показатели. Калифорнийский университет, Дэвис. Анализ качества воздуха для планирования городского транспорта. Выбросы угарного газа от дорожного вождения: данные об излучении за счет обогащения энергии.

Состояние большей части дорог нашей страны является довольно большим тормозом для повышения скоростных режимов. Скорость, как известно, является действенным фактором повышения производительности, но и величиной, зависимой от многих обстоятельств. Увеличение скоростей - это сложная проблема, в которую входят организация дорожного движения (законы формирования транспортного потока, интенсивность движения, плотность его) и состояние дорог, их качество и число. Большой процент дорог третьей и низших категорий не дает возможности повышения скоростного режима, особенно при увеличении общей массы автопоездов.

Ознакомьтесь с шагами, которые пользователи предпринимают для доступа к страницам, событиям и целям своих веб-сайтов и приложений. Визуализация потока трафика - это график, который отображает путь или путь, например путь через лес. В отличие от карты, на которой показаны возможные и известные маршруты, на дисплее трафика отображается фактический маршрут шаг за шагом, включая обходные пути или отскоки, которые произошли в ходе дороги.

На одном графике вы можете видеть, как пользователи обращаются к вашему контенту, взаимодействуют с ним и отказываются от него. Вы также можете использовать эти отчеты, чтобы найти место, где пользователи внезапно покидают контент или возвращаются и решают потенциальные проблемы. Аналитика предоставляет серию специализированных отчетов о потоках. Вкратце описана следующая таблица.

В теории транспортных потоков наметилась группа методов, позволяющих оценить дорогу по ее возможностям поддержания определенного скоростного режима, что, в свою очередь, на стадии формирования транспортной сети для перевозок может служить достаточным основанием для включения или исключения данной дороги или ее участка из модели сети. Особое значение этот факт имеет для специфических перевозок, требующих повышенного скоростного режима (скорая помощь, пожарные автомобили, скоропортящиеся грузы и т. п.), а также при формировании маршрута перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которые могут стать «пробкой» на дороге, что приведет к значительным потерям для остального транспортного потока, в составе которого будут автомобили с грузами народного хозяйства, с пассажирами, перевозки специального назначения.

Анатомия отчета о потоке

Все отчеты о потоке используют одни и те же базовые компоненты. Узлы - это точки, через которые движется трафик. Узел может представлять несколько элементов, например страницу или экран, каталог, группу контента, событие или измерение. Количество пользователей появляется в каждом узле, что дает немедленное знание объема трафика, который распространяется через этот узел.

Соединения, отказ от процесса конверсии и неудачи

Узлы измерения - белые. Узел измерения определяет точку входа в поток, поэтому вы можете сравнить, как различные каналы маркетинга, социальные медиа, технические измерения или другие точки входа влияют на поток пользователей. Узлы событий синие. Соединения показаны как серые полосы, которые текут между узлами. Соединения представляют собой маршрут, за которым следует сегмент трафика для перехода от одного узла к другому. Толщина соединения указывает объем относительного трафика в этом сегменте: чем толще полоса, тем больше трафика проходит через это соединение.

Рост автомобильного парка и объемов движения значительно опережает развитие улично-дорожной сети. Так, в Москве плотность магистральных улиц, воспринимающих нагрузку, в среднем составляет 1,2…1,3 км/км2 при норме 2,2…2,4 км/км2. В европейской части страны плотность дорог с твердым покрытием составляет 56 м/км2, Тюмени - 0,3 м/км2, Якутии - 0,4 м/км2.

Увеличившаяся интенсивность движения при отставании роста дорожно-транспортной сети приводит к исчерпыванию пропускной способности улиц и уменьшению скоростей движения в часы пик до 5… 10 км/ч. Существующая диспропорция привела и к усложнению условий дорожного движения, особенно в крупных городах, что явилось прямой причиной увеличения дорожно-транспортных происшествий (ДТП ) и увеличения неравномерности движения. Это в свою очередь ведет к увеличению себестоимости перевозок, негативным последствиям: загрязнению воздушного бассейна, увеличению шума и т. д. Анализ ДТП показал увеличение их при 40…60% грузовых автомобилей в смешанном транспортном потоке.

По Москве анализ маршрутов перевозки КТГ показал, что наиболее задействованы для этих перевозок магистральные улицы общей длиной более 1000 км (25% от всей сети города). Проведенные институтом Генплана Москвы обследования состояния дорожно-транспортной сети выявили чрезмерную нагрузку магистралей города и выходов на внегородские дороги. В Москве практически все основные направления имеют участки, работающие по максимуму пропускной способности.

К числу магистралей с увеличившейся загрузкой следует отнести направления:

Ленинградское - от площади Белорусского вокзала до развилки;

Шереметьевское - Ботаническая ул.;

Ярославское -проспект Мира от ул. Докукина до путепровода Северянин;

Щелковское - район Преображенской площади;

Измайловское -от Электрозаводского моста до ул. Уткина; ск ^язанское - Рязанский проспект от Смирновской ул. до Ок-

Волгоградское - от Люблинской ул. до МКАД

;

Пролетарское -Велозаводская ул. от Восточной до Автозаводской ул.:

МКАД

- южный участок от Волгоградского проспекта до Профсоюзной ул.

Рис. 2. Состояние участков транспортно-дорожноп сети Москвы

На вышеперечисленных магистралях создаются большие транспортные проблемы в связи с увеличившейся загрузкой.

За последние 15 лет произошло увеличение протяженности сети магистралей, работающих на пределе пропускной способности, примерно в 1,5 раза, а протяженность сети, работающей с незначительным запасом от максимальной степени загрузки, сократилась. За пределами Садового кольца на магистральной транспортной сети отмечены значительные колебания (30…40%) уровня загрузки движением.

Магистральная сеть центральной части Москвы работает примерно в одинаковых условиях. Уровень загрузки радиальных направлений в среднем 0,8…0,9.

Магистральная сеть города составляет 1080 км, из них 135 км (14%) работает по максимальной степени загрузки. К ним относятся следующие направления.

В пределах Садового кольца:

Ярославское - ул. Сретенка, ул. Дзержинского;

Щелковское - ул. Кирова;

Измайловское - ул. Чернышевского, ул. Б. Хмельницкого;

Минское - проспект Калинина от проспекта Маркса до Арбатской площади.

За пределами Садового кольца:

Ленинградское - ул. Горького, Беговая ул., Грузинский вал, ул. Алабяна;

Дмитровское - улицы Каляевская, Новослободская, Палиха, участок Дмитровского шоссе от 3-го Нижнелихоборского проезда до проезда 5267;

Шереметьевское - Шереметьевская ул.;

Волоколамское - Волоколамское шоссе от ул. Свободы до МКАД

;

Ярославское--проспект Мира от Садового кольца до Грохольского пер., от ул. Кибальчича до ул. Касаткина;

Щелковское - Каланчевская ул., ул. Русаковская;

Горьковское - Таганская ул., ул. Нижегородская;

Волгоградское - Волгоградский проспект от пл. Крестьянской заставы до 2-й ул. Машиностроения;

Варшавское - Люсиновская, Б. Тульская, Варшавское шоссе от Автозаводского моста до Нагатинской ул.;

Минское -- Смоленская ул.;

Хорошевское - Баррикадная ул.;

Садовое кольцо -от Зубовской площади до Каляевской ул., Колхозная площадь -от Лермонтовской площади до площади, Таганская площадь, Ленинская площадь;

МКАД-северная часть от Волоколамского шоссе до шоссе Энтузиастов.

Рис. 3. Интенсивность распределения выборочных маршрутов,с,К>Г I транспортной сети Москвы

При анализе состояния движения на магистралях города бы-чо обработано около 400 маршрутов перевозки КТГ массой бо-,iee 30 т, длиной 12…38,7 м и шириной 3,7…5,6 м, что дало возможность установить наиболее часто встречающиеся магистрали, используемые для этих перевозок: Можайское шоссе па участке от Минской ул. до МКАД , Ленинградское шоссе 0т развилки с Волоколамским шоссе до МКАД , Алтуфьевское шоссе от Ботанической ул., Дмитровское шоссе от развилки с Коровинским шоссе до МКАД , Ярославское шоссе от платформы Северянин до МКАД , шоссе Энтузиастов от Окружного проезда до МКАД , Волгоградский проспект от Люблинской ул. до МКАД , Каширское шоссе от Орехово-Борисова до МКАД , Варшавское шоссе, участок МКАД от Варшавского шоссе до Ленинградского.

Значительное число перевозок приходится на улицы: Суслова, Минская, Беговая, Н. Башиловка, Н. Масловка, Сущевский вал, Б. Филевская, Шмитовский проезд, 1905 года, Свободы, Нагорная, Нахимовский проспект, Красикова, Ломоносовский проспект, Люблинская, Профсоюзная, Обручева, проспект Мира.

Многие из этих улиц относятся к улицам, работающим по максимальной пропускной способности.

Фактическая интенсивность часто намного превышает максимальную, что сказывается на скоростях движения. Скорость в городе даже на магистралях не превышает 40 км/ч. Значительное снижение скорости смешанного гютлка происходит при уменьшении числа полос движения в одном направлении. Появление на таких участках тяжеловесных и (или) крупногабаритных автопоездов еще больше снижает скорость транспортного потока, резко ухудшая работу транспорта общего пользования, перевозящего пассажиров, а на одпополосных дорогах полностью перекрывая движение.

Сегодня как альтернативу для повышения скорости транспортного потока применяют перевозку КТГ в ночное время, характеризуемое меньшей интенсивностью движения, однако ряд перевозок КТГ (особо тяжелых или большеразмерных) из-за своей сложности требует достаточной освещенности дороги (маршрута), перевозки КТГ в ночное время за пределами города вообще запрещены. Часть перевозок КТГ в городе проходит как транзитная.

В Москве было введено ограничение на транзитный проезд грузовых автомобилей через центр города, что способствовало снижению интенсивности движения центральной зоны в 1,5 раза.

Перенос грузового движения на ночное время некоторыми специалистами, в частности из Англии, рассматривается не как Удачный из-за увеличения уровня шума.

Различное состояние транспортного потока вызывает также изменения эмоциональной напряженности водителя. Поэтому отдельными авторами, например Сильяновым В. В., рассматриваются четыре наиболее характерных состояния потока автомобилей, которые учитывают «уровень удобства движения» (А, Б, В, Г), т. е. качественное состояние потока автомобилей при котором устанавливаются характерные условия труда водителей, условия комфортабельности поездки и экономичности перевозок, а также определенный уровень аварийности.

Каждый такой уровень зависит от скорости и насыщенности движением.

При уровне А автомобиль движется в свободном состоянии транспортного потока, что дает низкую эмоциональную напряженность водителя с полным удобством его работы. Автомобили не взаимодействуют между собой, водитель выдерживает необходимую ему скорость.

При уровне Б автомобиль движется в групповом состоянии транспортного потока, что связывает частично движение автомобилей, заставляя их совершать маневры (обгоны). Надо отметить, что обгон является наиболее сложным и опасным маневром, совершаемым водителем для достижения необходимой ему скорости.

С ростом числа медленно движущихся автомобилей возрастает число обгонов, причем наибольшее их число отмечается при плотности движения 15…25 авт./км. Эмоциональная напряженность водителя нормальная, но ощущения у него малоудобные. Начинается падение средних скоростей движения.

Уровень Б характеризуется относительно большим числом и высокой тяжестью ДТП .

При уровне В происходит как бы переход движения [пограничное относительно точки состояние в связанное состояние с затрудненным маневрированием и высокой эмоциональной напряженностью водителя. Ощущения водителя неудобные. Водитель переоценивает скорость движения впереди идущего автомобиля, а в остальных случаях и выбранную дистанцию, что приводит к ДТП .

При уровне Г (колонное состояние) образуется плотный сплошной поток с малыми скоростями движения или с остановками вплоть до заторов при низкой или очень низкой эмоциональной напряженности водителя, который чувствует себя очень неудобно. В этих условиях скорости автомобилей близки между собой.

Основной причиной ДТП является несоблюдение водителями безопасной дистанции между автомобилями. Движение происходит с неэкономичными скоростями и резкой неравномерностью движения.

Плотность повышается также на отдельных участках при наличии уклонов, железнодорожных переездов, пересечений в одном уровне, на участках сужения проезжей части и т. д.

В населенных пунктах наблюдается максимальная плотность через 150…200 м после входа в населенный пункт: 110 авт./км при средней длине автомобилей 6 м.

Возможности маневрирования, обгона зависят во многом от характеристик дорожной сети, в частности от ширины проезжей части. Существенным обстоятельством являются также габариты транспортных средств. В большинстве случаев состав потока на улицах города смешанный, за исключением улиц с запретом грузового движения. Однако и на таких улицах может присутствовать более габаритный пассажирский транспорт общего пользования. Периферийная зона города и внегородские магистрали характеризуются повышенной долей грузового движения.

Современные модели исследования транспортных потоков позволяют получать распределение скоростей движения автомобилей различных типов, числа автомобилей на участке и в сечении перегона, интервалов в потоке, длины очередей на перегоне, степени загрузки перегона, числа реализованных и нереализованных обгонов, время ожидания на перекрестке и другие моменты.

Для контроля скорости, интенсивности, состава и числа транспортных средств разработаны различные системы оперативного управления воздействием автотранспортных потоков на городскую среду, которые ограничивают скорости движения автомобилей, координируют работу светофора на пересечении транспортных магистралей, перераспределяют транспортные потоки по улично-дорожной сети города, ограничивают въезд на определенный участок сети определенного типа автомобилей или полностью (временно) закрывают его для движения. Такие системы могут дать достаточно полную информацию для исследования режимов движения тяжеловесного крупногабаритного груза в общем транспортном потоке.

Транспортный, смешанный поток состоит обычно из «медленных», более тяжелых грузовых автомобилей или автомобилей специального назначения и «быстрых» легковых или грузовых автомобилей меньшей грузоподъемности, имеющих соответственно скорость свободного движения и v2 (Vi В зависимости от ширины проезжей части и организации движения возможны следующие варианты движения. При одной полосе движения в одну сторону (дороги нашей страны в основном двухполосные) «быстрые» и «медленные» автомобили движутся: совместно, при двух и более полосах одну отводят для «медленных», другую - для «быстрых» автомобилей и при этом на каждой полосе сохраняется скорость свободного движения: Рис. 2. Диаграммы транспортного потока: I-VI - процент «быстрых» автомобилей (100, 90, 60, 40, 10, 0 %). Сплошные кривые - зависимости между скоростью и плотностью, а штрихпунктирные - та же зависимость, но с учетом интенсивности Плотность на полосе г изменяется в результате изменения плотности потока «быстрых» автомобилей. Скорость движения транспортных средств связана с плотностью зависимостью, представленной на рис. 2. Эта зависимость учитывает состав транспортного потока. Диаграмма транспортного потока, т. е. соотношение между скоростью, интенсивностью и плотностью, показывает что при определенном составе потока на определенной длине участка (в нашем случае I=600 м) наличие «медленных» автомобилей может снижать пропускную способность магистрали, что высокое значение скорости достигается чаще при меньших плотностях движения и т. д. Факторы, влияющие на пропускную способность, достаточно исследованы. Одним из основных является скорость, зависящая от состава потока, ширины проезжей части и др. Исследователями было зафиксировано прогрессирующее падение скорости у всех автомобилей, движущихся в группе, после снижения скорости автомобиля, движущегося в группе первым при 15…18 автомобилях в группе снижение скорости первого с 55…60 до 30…35 км/ч вызывало остановку последних автомобилей и возникновение затора. Расчеты проводили по исходной информации для упоминавшейся выше перевозки в г. Подольске. Поскольку перевозился тяжелый груз массой 322 т, то скорость его не должна была превышать 5 км/ч (особо тяжелые грузы возят с низкими скоростями- 0J5…10 км/ч). Максимальная интенсивность движения по данным ГАИ

320 автомобилей в час, ширина дороги 7 м, ширина груза в транспортном положении 6 м. Скорость «быстрых» автомобилей v2 примем за 30 км/ч, что характерно для условий г. Подольска. Вероятность d свободного движения «быстрых» автомобилей будем изменять от 0,5 до 1Д Последовательно принимая v2 от 30 км/ч при различных значениях d, рассчитаем соответствующее значение средней скорости и движения «быстрых» автомобилей по вышеуказанной формуле. Госавтоинспекция принимает меры по упорядочению организации движения__на участке, если снижение скорости на нем происходит на 33 %. Это дает нам возможность принять этот же. уровень для своих расчетов. Однако считаем, что допустимый предел снижения скорости при перевозке КТГ

требует дальнейшего исследования с учетом конкретной перевозки и транспортной обстановки в регионе. Для расчетов необходимо определить интенсивность движения транспортного потока в приведенных единицах. Коэффициент приведения в данном случае как показали расчеты может быть принят 14. Зная интенсивность движения и скорость v2 и задавая v2, можно определить долю времени (вероятность) d, в течение которой автомобили могут двигаться свободно со скоростью v2, и число автомобилей, которое пройдет за этот период d. На любом участке маршрута берем фактическую скорость автомобилей и определяем по рис. 41 до какого значения можем ее снизить (не более 33%), что даст период времени, в течение которого будет происходить это снижение. Рис. 3. Изменение средней и фактической скоростей движения в общем потоке Например, и2 = 30 км/ч, должна быть 20 км/ч при d-0,6. Это значит, что около 60% автомобилей проследуют без задержек (т. е. с нормальной скоростью), 40% будут скапливаться в очередь (колонну ожидания), если ширина проезжей части не больше ширины автомобиля с КТГ

, так как обгон в этом случае невозможен. Если происходит падение скорости транспортного потока при совместном движении с КТГ

на том же перегоне, то оно, в свою очередь, дает падение производительности подвижного состава этого потока, так как между скоростью и производительностью имеется известная зависимость. К

атегория:

-

Перевозка крупногабаритных грузов Принятие решений по организации дорожного

движения и перевозок, планированию

работы транспортных систем, оценка

эффективности функционирования

улично-дорожной сети возможны только

на основе изучения параметров транспортных

потоков и зависимостей между ними в

конкретных условиях. Поэтому сбор и

обработка информации о зависимостях

между основными характеристиками

транспортных потоков - интенсивностью,

плотностью и скоростью - является

существенной частью деятельности по

организации дорожного движения Сводная

таблица основных параметров дорожного

движения приведена в таблице 6.1. Таблица 6.1. Интенсивность движения

q

(x,t 1 ,t 2) - это количество

транспортных средств, проходящих через

какое-либо сечение или отрезок дороги

за единицу времени (рис. 6.1). Наиболее

часто в качестве промежутка времени

принимается один час, и, соответственно,

интенсивность движения определяется

как авт/час

.

При

решении некоторых задач используется

информация о суточной и среднегодовой

интенсивности движения.

Одной из основных особенностей

изменения интенсивности движения

является ее неравномерность во времени

и пространстве. Распределение интенсивности

движения по временным периодам

определяется целями поездок и их

частотой. Пространственное распределение

интенсивности движения связано с

распределением грузо - и пассажирообразующих

пунктов, их концентрацией и мощностью.

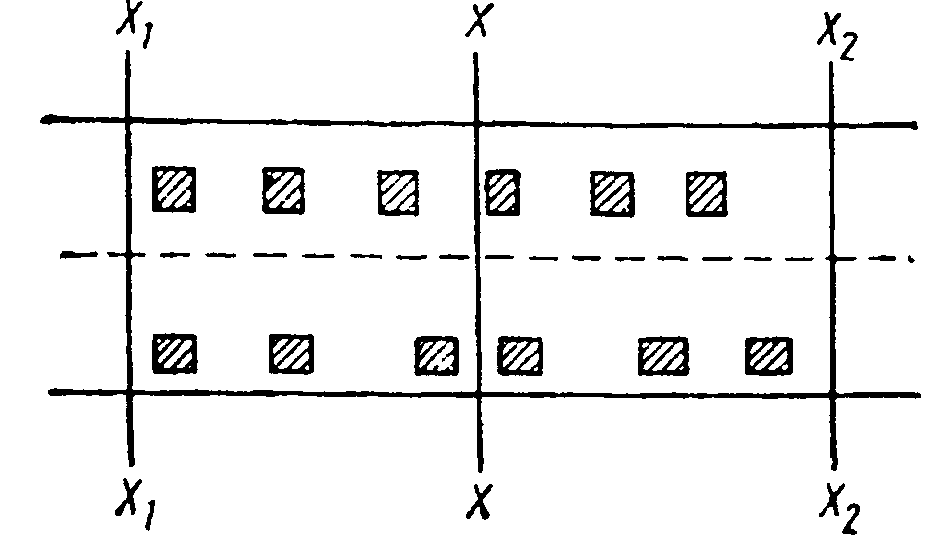

Рис. 6.1. Схем движения транспортных

средств на участке Х

1

Х

2

в течение времениt

1

;

t

2

.

Важнейшей информацией, которой руководствуются при организации дорожного движения, являются сведения о пиковых нагрузках. Изменение интенсивности движения в течение суток характеризуется прежде всего наличием утреннего и вечернего часов пик. В течение этих периодов времени отмечается высокая транспортная нагрузка, которая создает значительные проблемы участникам дорожного движения. Во время часа пик транспортная нагрузка составляет около 15 % суточной. Типичный график изменения интенсивности движения в течение суток приведен на рис. 6.2.

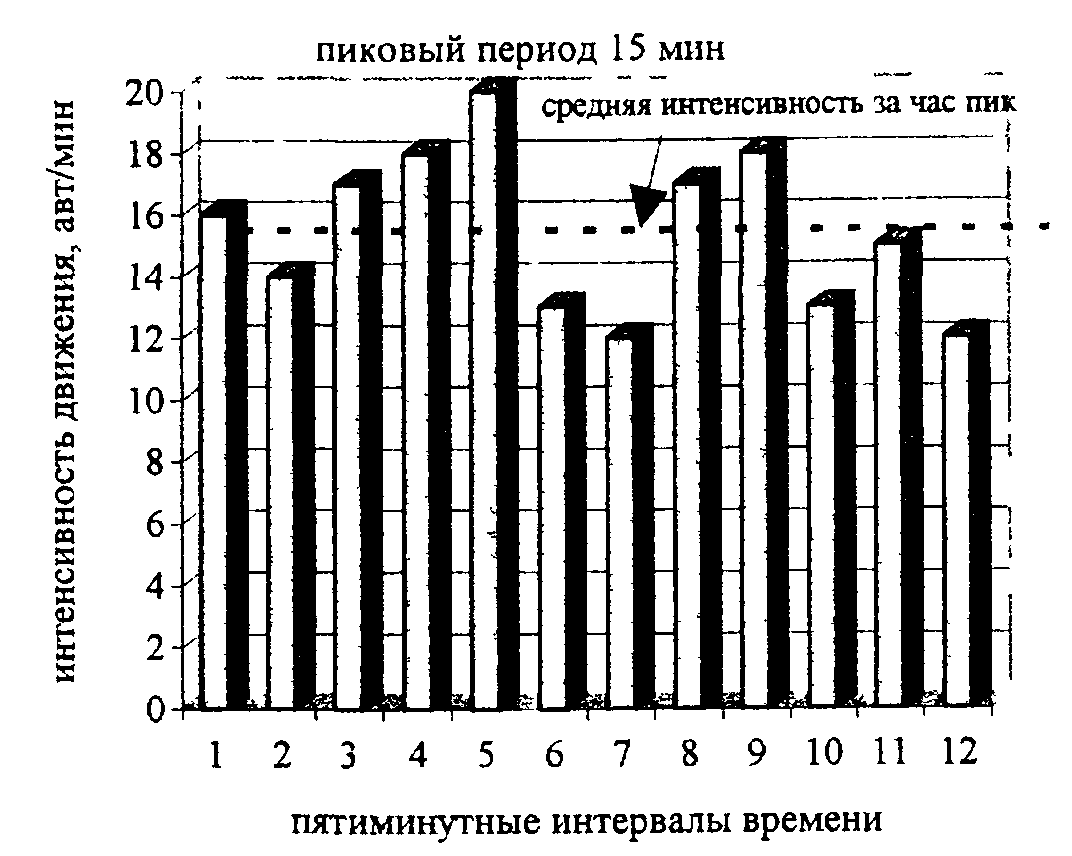

Рис. 6. 3. Выделение пикового периода времени

Анализ изменения транспортной нагрузки показывает, что, вследствие неравномерности изменения интенсивности движения, внутри часа пик возможно существование периодов времени, в которые интенсивность превышает среднепиковые нагрузки Поэтому интенсивность движения в час пик рекомендуется анализировать по пятиминутным периодам В этом случае выделяют пиковый период - непрерывный интервал времени, в течение которого пятиминутные интенсивности движения превышают среднюю для всего часа пик интенсивность (рис. 6.3).В данном примере интенсивность движения в 15-минутный период пик на 20% превышает среднюю интенсивность за час пик. Игнорирование этого фактора может привести к ошибочным решениям при разработке схем организации дорожного движения.

Сезонные колебания интенсивности движения способствуют формированию плотных транспортных потоков в летний период времени.

Пространственные колебания интенсивности движения проявляются в разном уровне транспортной нагрузки на различных участках улично-дорожной сети.

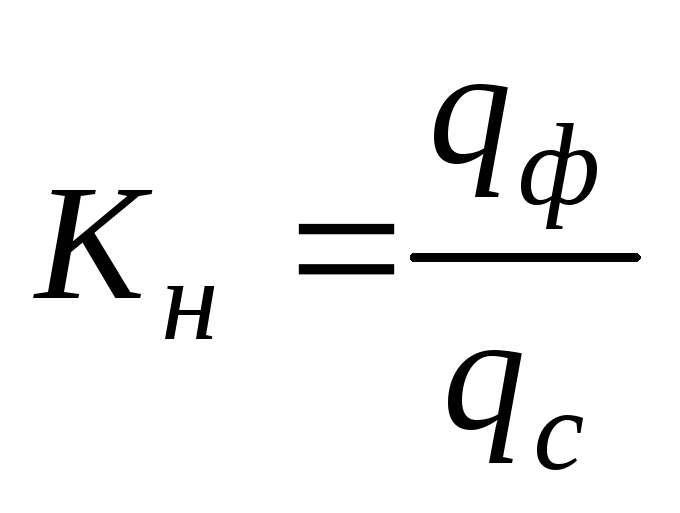

(6.1)

(6.1)

Так, например, коэффициент годовой неравности

(6.2)

(6.2)

Где 12 – число месяцев в году, q i – интенсивность движения за рассматриваемый месяц.

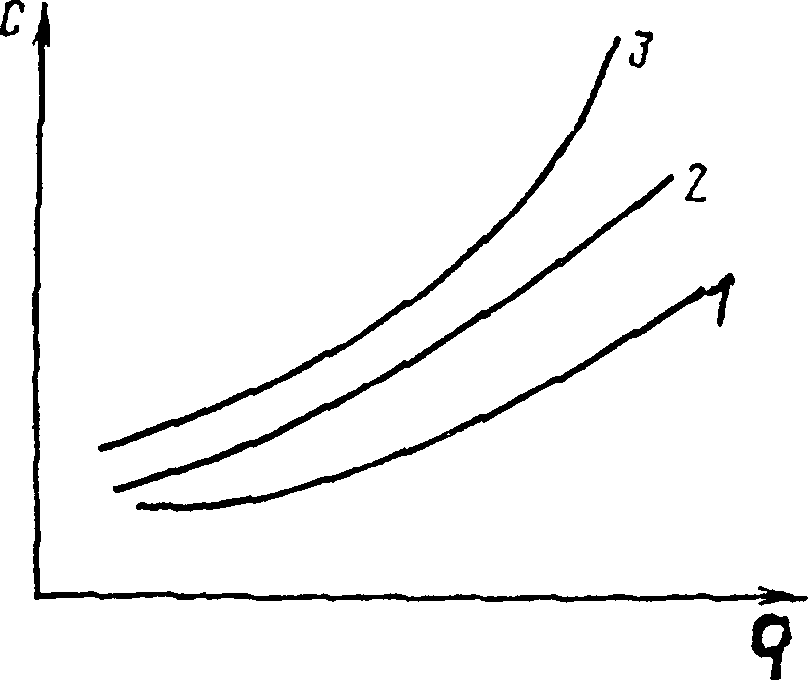

Интенсивность движения оказывает влияние на транспортные затраты (рис. 6.4).

Состав транспортного потока существенным образом влияет на условия и режимы движения автомобилей. Оценка состава транспортного потока осуществляется, в основном, по процентному составу или доле транспортных средств различных типов. Объективная оценка уровня транспортной нагрузки, сравнение уровня загрузки различных магистралей могут быть произведены только с учетом состава транспортного потока.

Влияние состава потока на другие характеристики дорожного движения обусловлено многими факторами. Во многом это происходит вследствие различия динамических и тормозных качеств легковых и грузовых автомобилей. На рис. 6. 5 приведены нормативные данные о длине тормозного пути для грузовых и легковых автомобилей. В процессе эксплуатации эти различия становятся еще более ощутимыми. Поэтому в смешанном транспортном потоке повышается вероятность возникновения потенциально опасных ситуаций.

Более низкая скорость движения грузовых автомобилей по сравнению с легковыми вынуждает водителей легковых автомобилей совершать обгоны для поддержания приемлемого для них скоростного режима. Маневрирование осуществляется в условиях ограниченной видимости при следовании легкового автомобиля за грузовым и также повышает риск попадания в ДТП.

Все эти аспекты обусловили необходимость применения коэффициентов приведения к условному легковому автомобилю. Определение значений коэффициентов приведения базируется на сравнении динамических габаритов различных типов транспортных средств Динамическим габаритом автомобиля Dназывается отрезок полосы дороги, включающий длину автомобиля и дистанцию, необходимую для безопасного следования за впереди идущим автомобилем (рис. 6.6).

В соответствии со СНиП 2 05-85 значения коэффициентов приведения к условному легковому автомобилю следует принимать

Рис. 6.4. Изменение затрат С на пробег в зависимости от интенсивности q движения: 1 - легковой автомобиль; 2 - грузовой автомобиль; 3 – автопоезд.

![]()

Рис. 6.6. Динамический габарит автомобиля

Рис. 6.5. Нормативные значения тормозного пути легковых и грузовых автомобилей в зависимости от скорости

|

легковые автомобили | |

|

грузовые автомобили грузоподъемностью: | |

|

от 2 до 6 т | |

|

от 6 до 8 т | |

|

от 8 до 14 т | |

|

свыше 14 т | |

|

автопоезда грузоподъемностью до 12 т | |

|

автопоезда грузоподъемностью от 12 до 20 т | |

|

автобусы | |

|

троллейбусы | |

|

сочлененные автобусы и троллейбусы |

Расчет интенсивности движения в приведенных единицах производится по формуле

где q пр - интенсивность движения в приведенных единицах,q i - интенсивность движения автомобилейi -го типа,К пр i - коэффициент приведения автомобилейi - го типа

Важность использования коэффициентов приведения при решении практических задач организации дорожного движения видна на примере анализа транспортной нагрузки на двух участках дорог. На первом участке при суммарной интенсивности движения 500 авт/ч распределение автомобилей по типам имеет следующий вид легко вые - 400, грузовые грузоподъемностью до 2 т - 80, автобусы - 20 На другом участке при той же интенсивности движения 500 авт/ч состав потока отличается: легковые - 200, грузовые до 2 т - 100, грузовые от 2 до 6 т - 100, автопоезда до 12 т - 60, автобусы - 40. С учетом состава потока интенсивность движения в приведенных единицах на первом участке составляет 570 авт/ч,на втором - 760 авт/ч.

В зависимости от преобладания в потоке того или иного типа транспортного средства условно транспортный поток относят к одной из трех групп: смешанный поток (30-70% легковых автомобилей, 70-30% грузовых автомобилей), преимущественно грузовой (более 70% грузовых автомобилей), преимущественно легковой (более 70 % легковых автомобилей)

Плотность транспортного потока k (х 1 , x 2 , t ) определяется числом транспортных средств, приходящихся на 1 км полосы дороги. Единица измерения плотности транспортного потока - авт/км. С увеличением плотности транспортного потока сокращается дистанция между автомобилями, снижается скорость движения, увеличивается напряженность труда водителя, ухудшаются условия движения. Максимальная плотность транспортного потока достигается в заторовых ситуациях. Численные значения максимальной плотности определяются составом потока. Для смешанного состава транспортного потока она составляет около 100 авт/км, для преимущественно легковых автомобилей - до 150 авт/км.

Основные трудности использования информации о плотности транспортного потока связаны со сложностью непосредственного измерения этого параметра дорожного движения.

В организации дорожного движения в зависимости от методов измерения и расчета сложилась определенная терминология при характеристике скорости.

Временная (мгновенная) скорость - скорость транспортного средства в каком-либо сечении дороги. Измерение мгновенной скорости не представляет трудностей, т к. при этом используются разнообразные средства измерений: секундомер, фиксирующий прохождение мерного участка; видеокамера; радар; транспортный детектор. Кроме того, для получения достоверных результатов можно замерить скорости множества автомобилей в транспортном потоке. Поэтому мгновенная скорость наиболее широко применяется в практической деятельности по организации дорожного движения.

Пространственная скорость оценивает изменение скоростного режима по длине магистрали. Наиболее полно характеризует условия движения на улично-дорожной сети. Однако подобную информацию можно получить только в процессе непрерывной записи скорости с использованием дорожно - исследовательской лаборатории. Достоверность результатов измерений обеспечивается многократным проездом по исследуемой магистрали.

Скорость движения оценивается только с учетом времени движения автомобиля по улично-дорожной сети.

Скорость сообщения определяется с учетом задержек при движении.

На основе данных о скорости транспортного потока можно определить такой удельный показатель, как темп движения - величину, обратную скорости сообщения. Темп движения оценивает время прохождения единицы длины маршрута и предоставляет наглядную информацию об условиях организации движения и перевозок.

В общем виде соотношение между интенсивностью, плотностью и скоростью описывается основным уравнением транспортного потока:

где q- интенсивность движения, k - плотность транспортного потока, v - скорость транспортного потока.

Соответствующие графики приведены на рис. 6.7.

График зависимости между интенсивностью и плотностью обычно называют основной диаграммой транспортного потока. На этом графике прослеживаются основные закономерности изменения состояния транспортного потока. Первая граничная точка соответствует нулевой интенсивности и плотности и характеризует свободные условия движения. Первоначально увеличение плотности вызывает возрастание интенсивности движения, и этот процесс продолжается до достижения пропускной способности дороги. Дальнейшее увеличение плотности приводит к значительному ухудшению условий движения, возникновению заторовых ситуаций, снижению интенсивности движения. Вторая граничная точка соответствует полной остановке движения при максимальной плотности и нулевой интенсивности.

Рис. 6.7. Зависимости между интенсивностью, плотностью и скоростью.

Исходя из основного уравнения транспортного потока, тангенс угла наклона радиус-вектора, проведенного из начала координат основной диаграммы к какой-либо точке графика (в данном случае точка 1), показывает скорость движения при данной интенсивности и плотности.

Задержки движения характеризуются потерей времени при прохождении транспортным средством заданного участка со скоростью сообщения ниже оптимальной:

где v ф;v о - соответственно фактическая и оптимальная скорости сообщения.

Оптимальной скоростью в данном случае следует считать скорость сообщения, обеспечивающую минимум потерь времени, топлива, расходов, связанных с износом автомобиля, потерь от ДТП и т. д. Ввиду трудности определения истинного значения оптимальной скорости в практике организации движения условно в качестве оптимальной принимают разрешенную (расчетную по условию безопасности) скорость на данном участке дороги.

Потери времени транспортного потока

где q - суммарная интенсивность движения.

Различают задержки на перегонах и пересечениях. Задержки на перегонах являются результатом маневрирования, наличия в потоке автомобилей, движущихся с малыми скоростями, движения пешеходов, остановок и стоянок транспортных средств, перенасыщенности потока. Задержки на пересечениях являются результатом необходимости пропуска транспортных и пешеходных потоков по пересекающимся направлениям.

В совокупности все эти зависимости позволяют прогнозировать изменение состояния транспортного потока и пропускной способности при планировании мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети

Из кн. Коноплянко В. И., Гуджоян О. П ., Зырянов В. В., Березин А. С. « Безопасность движения». Учебное пособие. Кемерово 1998 г.

6. 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД

Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) предназначены для регулирования движения транспортных и пешеходных потоков. Регулирование (от латинского regula - норма, правило) ДД – это поддержание на определенном уровне показателей пешеходных и транспортных потоков, с целью обеспечения эффективности и безопасности дорожного движения.

По назначению ТС делятся на:

Средства информирования участников движения (светофоры, дорожные знаки и указатели, дорожная разметка, направляющие устройства);

Устройства, обеспечивающие нормальное функционирование средств информации (контролеры, детекторы, устройства обработки и передачи информации, средства диспетчерской связи, ЭВМ и т. д.);

Рассматривая средства информирования с позиций основного ее пользователя - водителя, можно условно разделить их по формированию знаний и месту получения .

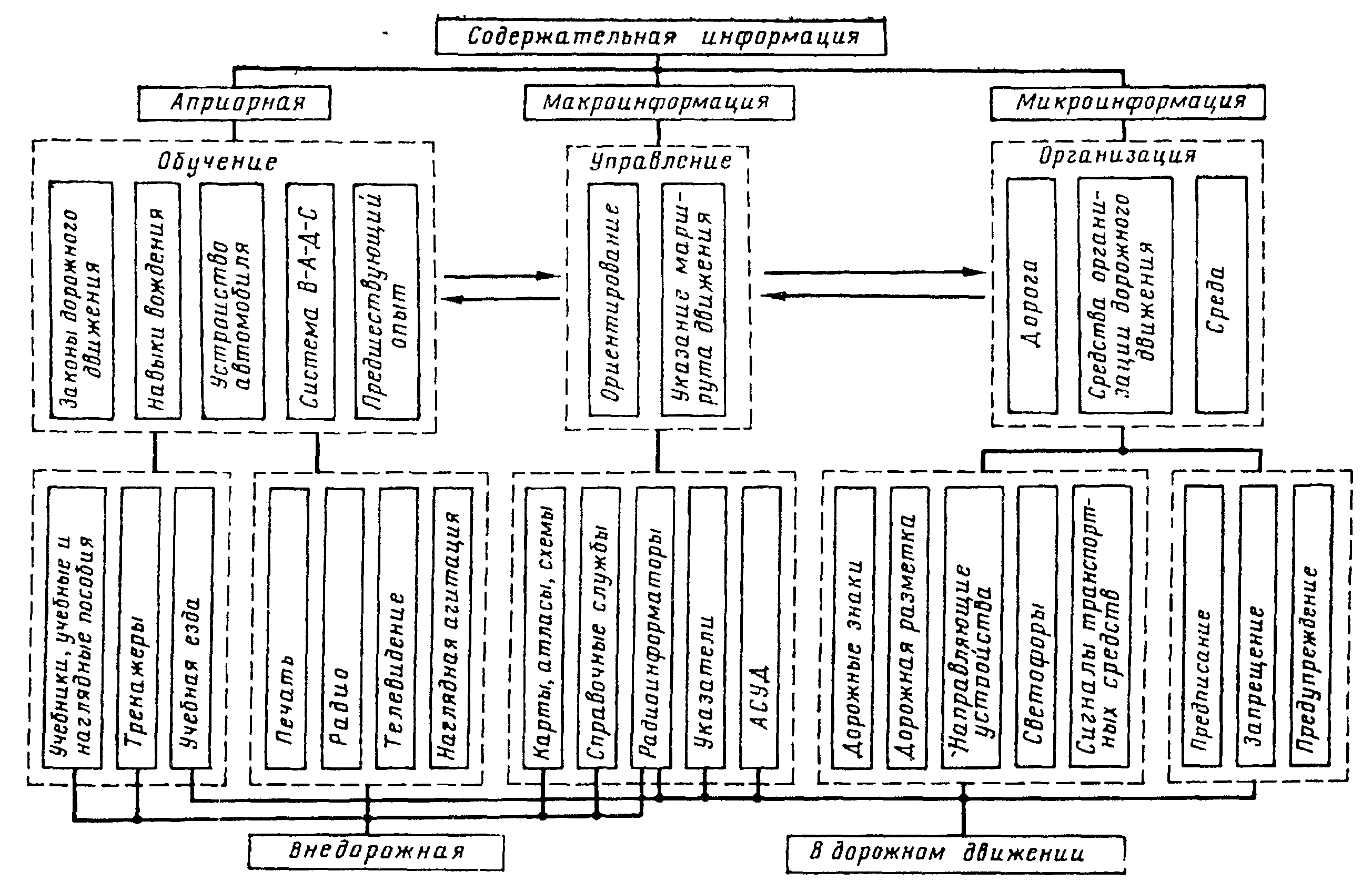

С позиций формирования знаний информация может быть классифицирована следующим образом (рис 6. 1):

Априорная (опытная) профессиональная информация, формирующая знания законов дорожного движения, навыки по управлению транспортным средством и т. п. Ее формирование происходит в процессе обучения и всего последующего профессионального опыта;

Макроинформация, формирующая знания о направлении движения для достижения цели поездки,

Микроинформация, формирующая знания о выборе водителем оперативного режима движения.

По месту получения информация может быть при дорожном и внедорожном движении (см. рис. 6. 1).

Роль внедорожной информации в эффективности и безопасности движения заключается, прежде всего, в создании и повышении уровня априорной информации.

Макроинформация. Узким местом в ОДД в настоящее время является низкое информационное обеспечение участников дорожного движения средствами управления и организации дорожного движения.

Макроинформация формирует знания водителей о направлении движения. Недостаток или полное отсутствие такого вида информации приводит к ряду негативных последствий.

По зарубежным данным, в Великобритании из-за неудовлетворительного размещения дорожных знаков, недостатков дорожного освещения и прочего происходит 28% всех ДТП, перепробег автомобилей, вызванных ошибками водителей при выборе направления движения, составляет 4 - 6, 5% от общего пробега, дополнительные затраты топлива при этом составляют около 1100 млн. литров в год. По предварительным экономическим оценкам разрабатываемая система информирования водителей (ориентирование, сведения о метеорологических условиях, опасных зонах по ходу движения и т. д.) в Великобритании сэкономит около 2 млрд. ф. ст. в год. Таким образом, проблема совершенствования информационного обеспечения дорожного движения представляется актуальной и ее решение позволит существенно снизить суммарные потери автомобильного транспорта.

Макроинформацию, являющуюся управляющей по своей природе, можно разделить на два вида: ориентирование и указание. Появившиеся в последнее время автомобильные навигационные системы относятся к классу информирующих и ориентирующих систем, представляющих собой автоматизированные персональные системы, помогающие конкретным водителям в выборе наиболее оптимального маршрута. Заполнение западного рынка такими системами идет довольно высокими темпами и ожидается, что к 2000 г. уже на 10 млн. автомобилей будут установлены такие навигационные системы.

Прогресс в радиоэлектронике, вычислительной технике и информатике обеспечил достаточно широкое развитие информационно-навигационных систем на автомобильном транспорте. Автомобильные навигационные системы, позаимствовавшие свое название из морской и авиационной терминологии, можно отнести к следующему поколению автоматизированных систем управления движением (АСУД). Их применение позволяет снизить время и стоимость поездки и, кроме того, дает возможность водителю оперативно корректировать свой маршрут.

Подобные системы построены по следующему логическому алгоритму:

1) определение пространственной координаты данного ТС на дорожной сети в данный момент времени;

2) определение маршрута движения ТС от места нахождения до места назначения и доведение этого маршрута до водителя;

3) обеспечение пользователя, находящегося в ТС, возможностью передачи и приема информации с отображением на дисплее (или в другом виде).

Использование навигационных систем должно рассматриваться как ресурсосберегающий фактор на автомобильном транспорте. Эффективность применения таких систем состоит в минимизации прежде всего времени поездки, экономии топлива, снижении уровня загрязнения окружающей среды, амортизационных расходов и уменьшении психофизиологического напряжения водителей.. Распространение автомобильной навигации в массовом масштабе позволит обеспечить оптимальное распределение транспортных потоков по улично-дорожной сети и повысить безопасность движения.

При постоянно возрастающей интенсивности дорожного движения и выпуске моделей автомобилей со все более нарастающими динамическими характеристиками возникает проблема совершенствования систем обеспечения безопасности и снижения экономических потерь дорожного движения Один из возможных путей решения этой проблемы состоит в совершенствовании системы дорожной информации.

В последние годы за рубежом наметилась тенденция к введению в систему информации дорожного движения элементов, предназначенных для передачи участникам дорожного движения сведений, необходимых при планировании и выборе маршрута следования. Иными словами, информации, обеспечивающей ориентирование участников движения.

Водители сейчас имеют широкий доступ к различным источникам информации, которые помогают им достичь пункта назначения кратчайшим и безопаснейшим путем. Диапазон этих средств достаточно велик - от печатных материалов, таких как карты, до сводок о дорожной обстановке, передаваемых по радио. Сюда же относятся и дорожные указатели направлений движения.

До сих пор такие средства помощи большей частью служили лишь дополнительными удобствами для водителей, т. к. было возможно в большинстве случаев добраться до пункта назначения, не прибегая к их помощи. Однако сегодня эта ситуация постоянно меняется в связи с возрастанием числа транспортных средств и увеличением плотности движения. В силу ряда причин, таких как необходимость экономии горючего и времени, информация о дорожной обстановке становится все более актуальной.

Целевой функцией дорожного движения является быстрое, экономичное и безопасное перемещение грузов и пассажиров. Реализация целевой функции возможна при наличии маршрута, соединяющего начальный и конечный пункты поездки. Возможность выбора альтернативных маршрутов подразумевает решение оптимизационной задачи с целью выбора оптимального по заданному критерию маршрута, но недостаточно только рассчитать маршрут, необходимо еще и обеспечить условия его соблюдения, т. к. положительный эффект может быть достигнут только в случае обеспечения движения транспортных средств именно по этим оптимально вычисленным маршрутам. Таким образом, задача указания маршрута движения является логическим завершением поставленной задачи оптимизации.

Отклонение от оптимального маршрута неизбежно приводит к непроизводительным затратам. Зарубежные эксперименты показали, что время, затраченное на передвижение от исходного пункта к заданному при имеющемся информационном обеспечении дорожного движения, может превышать оптимальное более чем в 2 раза, при этом расход топлива на 35%, а пробег автомобилей на 30% и более превышают оптимальное значение (при идеальном маршруте).Причем вероятность отклонения от маршрута увеличивается, если водитель следует по такому пути впервые. В связи с этим, наряду с другими актуальными задачами организации дорожного движения необходимо рассматривать задачу создания системы ориентирования водителей, находящихся на незнакомых маршрутах.

Задачи организации дорожного движения на сегодняшний день усложнились настолько, что эффективное управление им невозможно обеспечить только традиционными элементами системы информации дорожного движения - дорожными знаками и указателями, дорожной разметкой, светофорами и направляющими устройствами. Сказывается, с одной стороны, ограниченность возможности водителя по восприятию дорожной информации ввиду так называемого "дефицита времени", в условиях которого постоянно находится человек, управляющий транспортным средством. С другой стороны, сказываются лимитированные возможности средств информации по видам и, главное, оперативности передаваемой информации.

В условиях усложнения улично-дорожных сетей городов и накладываемой на эти сети системы организации движения для водителя все более необходимой становится возможность получения информации стратегического характера, на основе которой он может оценить и спрогнозировать обстановку на предстоящем пути следования. В этой связи также актуальной становится цель разработки принципов организации системы маршрутного ориентирования и информирования водителей, помогающей им в выборе наиболее оптимального маршрута. Такие системы относятся к классу навигационных систем Их основная цель - минимизация времени и стоимости поездки.

Рис. 6. 1. Классификация средств информации

В настоящее время предпринимаются успешные попытки применения различных методов навигации для использования на автомобильном транспорте. К таким методам относятся:

счислительные (автономные);

радиогониометрические;

инерциальные;

с использованием навигационных маяков;

гиперболические;

разностно-дальномерные.

Последние два метода относятся к спутниковой навигации, в отличие от радиолокационных методов, использующих радиостанции наземного базирования. Классификация методов навигации представлена в виде схемы (рис. 6.2).

Каждый из этих методов имеет свои особенности, вытекающие из сути самих методов.

Рис. 6. 2. Классификация методов навигации

При автономных методах осуществляется определение местоположения (навигация) транспортного средства с учетом счисления пройденного пути и направления движения, исходя из координат известной начальной точки маршрута. Они обеспечивают непрерывную информацию о местоположении объекта, но точность этого указания убывает с увеличением времени движения и пройденного расстояния. Счислительные методы просты и удобны в обслуживании.Радионавигация определяет местоположение транспортного средства по разности расстояний от него до двух пар синхронно работающих наземных радиостанций. Точность системы определяется вероятностью затухания и отражения радиоволн в пространстве и возможными помехами.

Инерциальная навигация основана на использовании гироскопов и акселерометров. Такие системы не просты в обслуживании из-за необходимости поддержания необходимой частоты вращения гироскопов.

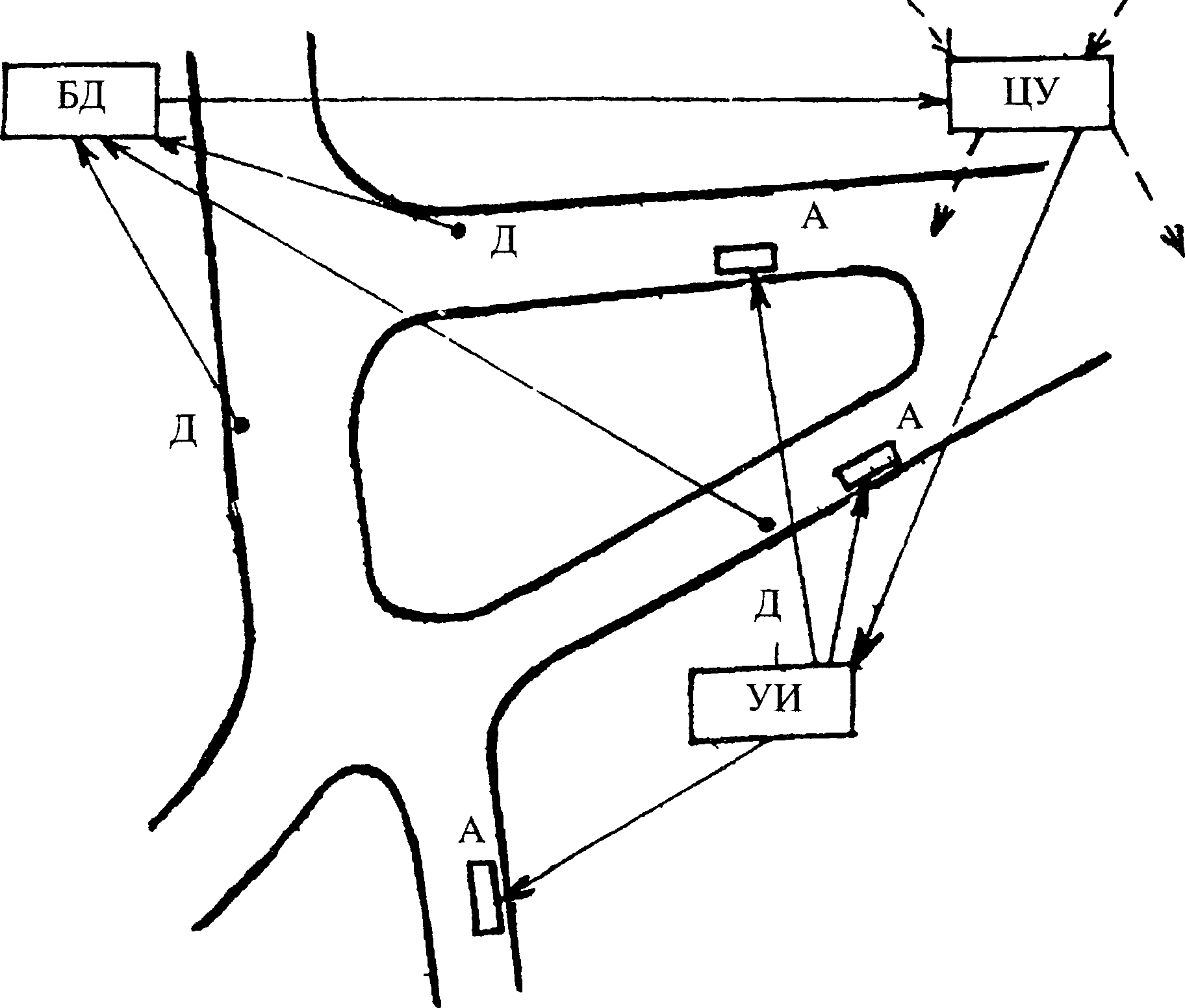

Рис. 6. 3. Схема передачи управляющей информации водителю: Д - датчики данных об условиях дорожного движения; БД - сбор данных об условиях движения; ЦУ - центр управления; УИ - управляющая информация, вырабатываемая; ЦУ, А – автомобили.

В методе, основанном на использовании навигационных маяков, эти так называемые "маяки" являются источниками информации, обеспечивающими водителей сведениями о местоположении их автомобилей. Точность такой системы зависит от того, насколько часто расположены маяки. Работа системы не подвержена систематической погрешности, присущей счислительным системам. К их недостаткам относятся: невозможность определения местоположения вне зоны досягаемости маяка; необходимость наличия маяков на каждом перекрестке; система не обладает свойством непрерывности и не может быть использована в масштабе всей территории страны.Спутниковая навигация, являющаяся разновидностью радионавигации, отличается теми же недостатками, что и система навигационных маяков (отсутствие непрерывности слежения при отсутствии контакта со спутником), но позволяет охватывать большие территории (в принципе - весь земной шар) и характеризуется постоянством точности определения местоположения транспортного средства на всем маршруте.

Необходимо отметить, что в настоящее время происходит слияние разных методов навигации для создания систем ориентирования, компенсирующих недостатки каждого метода. Тем самым обеспечивается возможность работы системы в различных условиях.

Основными элементами любой навигационной системы являются датчики навигационной информации, навигационный вычислитель и средства отображения и предоставления полученной информации. Все навигационные системы имеют сходную структуру управления, которую можно описать в виде так называемой "петли управления".

Данные об условиях дорожного движения собираются датчика ми, расположенными вдоль дорог, и обрабатываются в центре управления, который рассчитывает путь проезда автомобиля и передает управляющую информацию водителю. Эта информация различными способами передается на приборы, расположенные в автомобиле. Такая схема управления представлена на рис. 6. 3.

Таким образом, получается замкнутая система управления, состоящая из управляемой системы (автомобиля, а точнее, водителя), управляющей системы (центра управления) и цепей управления (каналов связи или воздействия одной системы на другую). В зависимости от уровня сложности системы некоторые элементы могут не входить в ее состав.

Навигационные системы включают в себя системы коллективного и персонального действия. Коллективное действие означает, что одни и те же сообщения получают все водители, независимо от потребности их в этой информации. Системы же индивидуального действия обеспечивают водителю передачу только тех сообщений, которые он запрашивает.

Техническая реализация этих систем основывается на самых разных принципах механических, электронных, космической связи и т. д.

В соответствии с существующими методами навигации на сегодняшний день можно дать следующую классификацию автомобильных навигационных систем по наличию линий связи автономные системы, системы с односторонней связью, системы с двусторонней связью между бортовым навигационным комплексом автомобиля и центром управления По типу используемых в каждой системе данных их можно разделить на два класса Первый класс - системы, работающие на основе фиксированных (постоянных) данных о дорожной сети, условиях движения и т. д. - класс статических систем Второй класс - системы, располагающие периодически изменяющимися данными, - класс динамических систем.

К автономным системам можно отнести маршрутные компьютеры и системы, использующие счислительный метод навигации В системах с односторонней связью можно выделить два подкласса, обусловленных историческим развитием этой разновидности систем информирования водителей - радиомаяки и радиоинформаторы К этому типу систем относятся также системы диспетчерской связи на городском пассажирском транспорте И, наконец, системы с двусторонней связью представляют собой наиболее сложную систему указания маршрутов движения, использующую стационарные вычислительные центры

Классификацию систем информирования и навигации водите лей можно представить в виде табл. 6. 1. Функции систем разных классов представлены в табл. 6 2

Таблица 7.1.

Классификация навигационных систем по типу используемых данных

|

Статическая |

Фиксированные |

Наличие каналов связи |

||

|

автономные |

односторонние |

двусторонние |

||

|

Маршрутные компьютеры |

Радиомаяки | |||

|

Динамическая |

Переменные |

Радиоинформаторы |

Системы указания маршрутов |

|